|

| 미국 매사추세스츠주 하버드대학교 전경. /사진=블룸버그 |

오퍼튜니티 인사이트는 불평등 문제를 연구하는 하버드대 경제학자들 모임이다. 이들은 1999년부터 2015년까지 대부분의 미국 대학 입학생 부모의 소득세 정보와 2001~2015년 SAT 성적 등을 분석했다. NYT는 "대법원이 소수 인종 대입 우대 조치가 위헌이라는 판결을 내린 후 나온 연구 결과"라며 "미국 명문대를 통해 부와 기회를 자식들에게 물려주는 노골적인 방식을 보여준다"고 평가했다.

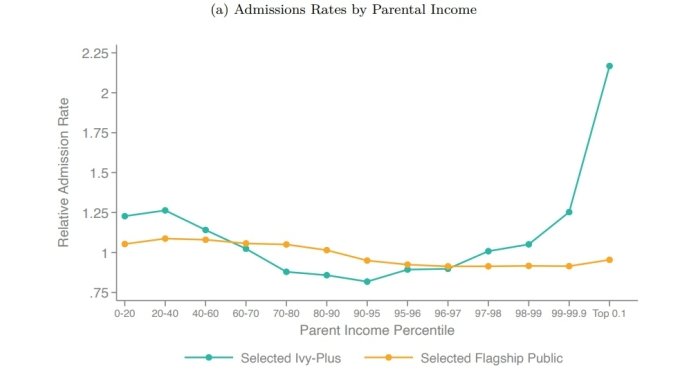

특히 '아이비 플러스'로 불리는 하버드, 예일, 프린스턴, 펜실베이나, 컬럼비아, 브라운, 다트머스, 코넬 등 8개 학교와 스탠퍼드, 듀크, 매사추세츠공대(MIT), 시카고 등 기타 12학교를 중점 분석한 결과, 학생의 6명 중 1명꼴로 소득 상위 1% 가정 출신으로 나타났다. 일반적으로 부유층 자녀들이 유리한 교육환경 때문에 SAT 점수 등 학력이 높다는 점을 감안하더라도, 이같은 합격률은 인구 구성 비율상 불균형적인 결과라고 NYT는 지적했다.

|

| 명문대(초록색) 입학비율. 부모의 소득수준이 높아질수록 입학률이 높아딘다./사진=하버드대 '오퍼튜니티 인사이트' 연구결과보고서 |

NYT는 이런 현상의 원인들 중에 동문 우대와 기부금 입학이 가능한 '레거시 입학'이 가장 크다고 지적했다. 소득 상위 0.1% 가구 학생이 자신의 부모가 졸업한 명문대에 지원해 받는 '레거시' 혜택까지 받으면 합격률이 다른 지원자의 8배까지 올라갔다.

이밖에 운동 특기생 우대정책과 사립고등학교가 있다고 전했다. 다른 조건이 같을 때 소득 상위 1% 가정의 자녀는 명문대에 들어갈 확률이 4배가량 높았다. 명문대 입학하는 1% 부유층 자녀의 8명 가운데 1명이 '운동 특기'를 인정받았지만, 소득 하위 60% 가정의 자녀는 20명 중 1명만 인정돼서다.

NYT는 명문대가 인정하는 운동 특기 종목이 펜싱이나 조정과 같은 부유층에 유리한 종목이기 때문이라고 분석했다. 연구에 참여한 바스테도 교수는 "농구나 미식축구와 같은 종목에서 저소득층 자녀들이 열심히 하면 대학에 갈 수 있을 거라는 잘못된 인식이 퍼져있다"며 "하지만 (대학의) 입학담당자들은 좀 더 부유한 스포츠 종목으로 기울고 있다. 서로 '윈윈(win-win)'이라서다"고 말했다.

또 비싼 등록금을 받는 사립고등학교 출신이 명문대 합격률이 2배 이상 높았다. 사립학교들이 추천서를 잘 꾸며주고, 진학 담당자들이 대학과 적극적으로 접촉하며 학생들을 돕기 때문이라고 분석된다. 대학들은 '비학업 활동'도 입학 평가에 넣는데 주로 과외활동이나 자원봉사 등에 점수를 부여한다. NYT는 "한 명문대에서는 상위 0.1%의 학생이 중산층 학생보다 높은 '비학점 평가' 점수를 받을 가능성이 1.5배 높다고 밝혔다"며 "대학별로 비학업 평가 방식의 차이가 있겠지만, 유사한 패턴이 발견된다"고 설명했다.

머니투데이

댓글 없음:

댓글 쓰기