사람이

수를 세게 된 뒤로 가장 먼저 배우는 수학은 무엇일까? 아마도 덧셈, 그것도 일 더하기 일이 아닐까. 아이가 수를 곧잘 세게 되고 나면 어느

시점에선가 부모가 장난 반 진심 반으로 물어볼 것이다.

“하나에다

하나를 더하면 몇이 될까?”

아니면,

“여기

사과 한 개가 있고, 여기 또 사과 한 개가 있으면, 사과가 모두 몇 개일까?”

인류가

수를 사용하기 시작한 게 언제부터인지는 정확히 알 수 없지만, 처음에는 이렇게 아이에게 하듯이 말로 했을 것이다. 기호를 쓰게 되는 건 나중의

일이다.

수학

기호 중에서는 숫자가 먼저 생겼다. 고대 이집트나 바빌로니아, 인도 등지에서는 숫자를 만들어 수를 나타냈다.

숫자만

있을 때는 계산 문제를 문장으로 말해야 했다. ‘1+1’을 ‘1 더하기 1’, ‘양 한 마리가 있는데 이 양이 새끼를 두 마리 낳으면 양은 총

몇 마리가 되나?’처럼 길게 말을 해야만 했다. 그러다가 점차 자주 쓰는 계산을 간단하게 나타내기 위해 단어를 짧게 줄여서 쓰기 시작했다.

여기서 더 줄어들면 줄어든 글자조차 더욱 간단하게 나타내게 된다. 수학 기호는 이런 과정을 거쳐 태어났다.

더하기와 빼기의 탄생

최초로

수학 기호를 사용한 사람으로는 3세기에 살았던 고대 그리스의 수학자 디오판토스를 꼽는다. 그는 문장으로 쓰던 방벙식을 미지수와 나눗셈, 빼기

기호를 이용해 수식으로 나타냈다. 인도에서도 숫자 위에 점을 찍는 등의 방법으로 빼기를 나타냈지만, 이런 기호는 널리 퍼지지 못하고 그대로

사라지고 말았다.

더하기와

빼기 기호는 수학 기호 중에서도 가장 간단한 기호지만 이 둘이 탄생하는 데도 오랜 시간이 걸렸다. 유럽에서는 15세기까지 로마의 공용어인

라틴어가 널리 쓰이고 있었는데, 라틴어 단어에서 더하기와 빼기 기호가 나왔다.

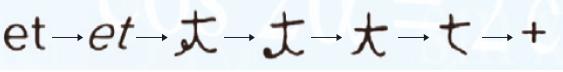

더하기를

나타내는 +는 ‘그리고’라는 뜻의 라틴어 et를 흘려 쓰는 과정에서 생겨났다. 원래 있던 수에 무엇을 덧붙인다는 뜻이다.

빼기를

나타내는 –는 ‘모자라다’는 뜻을 지난 라틴어 단어 minus에서 태어났다. 처음에는 단어를 그대로 썼지만, 시간이 갈수록 줄이면서 m자 위에

선을 하나 그은 기호()로 만들어 썼다. 이후 단어가 아예 사라지고 m자까지 없어지면서 선 하나만 남아서 –가 됐다.

공식적인 사용은 16세기부터

이후

유럽에서는 간간히 +와 –를 더하기와 빼기의 뜻으로 쓴 문헌이 등장했다. 1489년 독일의 수학자 요하네스 비드만은 자신이 쓴 책에서 +와 –를

썼는데, 이때는 각각 ‘너무 많다’와 ‘모자라다’라는 뜻으로 썼다. 1518년에 나온 헨리쿠스 그라마테우스의 대수학 책에서도 +와 – 기호를

썼다. 네덜란드의 수학자 반 데르 호이케 역시 이 두 기호를 대수학 연산 기호로 썼다.

영국의

수학자 로버트 레코드는 1557년 쓴 책을 통해 +와 – 기호를 영국에 소개했다. 그 뒤로 이 두 기호가 일반적으로 널리 쓰이게 됐다. 이들을

시작으로 유럽에서는 다양한 수학 기호가 나타나기 시작했다. 기호가 널리 쓰이면서 장황한 문장으로 나타내던 수학이 간명한 형태로 탈바꿈한

것이다.

사이언스올

댓글 없음:

댓글 쓰기