70·80년대 이후 기초과학 자체연구 노력..기술·지식 존중 "전국 국립대에 연구 기반 갖춰져 있고 연구에 길게 집중"

일본이 3년 연속 과학 분야에서 노벨상 수상자를 배출하면서 과학기술 강국으로서 굳은 위상을 재확인했다.

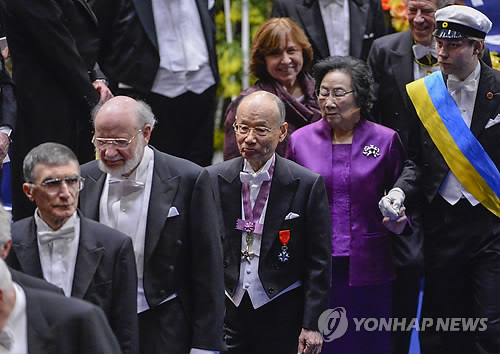

오스미 요시노리(大隅良典·71) 도쿄공업대 영예교수가 3일 노벨 생리의학상 수상자로 선정돼 일본은 2014년 아마노 히로시(天野浩) 나고야대(名古屋大) 교수 등 3명의 물리학상 수상, 2015년 오무라 사토시(大村智) 일본 기타사토(北里)대 특별영예교수의 생리의학상과 가지타 다카아키(梶田隆章) 도쿄(東京)대 교수의 물리학상에 이어 3년 연속 과학 분야의 수상자를 배출하게 됐다.

이에 따라 일본의 역대 노벨상 수상자는 25명(미국 국적 취득자 2명 포함)으로 늘게 됐으며 이 가운데 22명이 자연과학 분야로 채워지게 됐다. 나머지 분야는 문학상 2명(1968년 가와바타 야스나리, 1994년 오에 겐자부로), 평화상 1명(1974년 사토 에이사쿠)이다.

일본은 2001년 이후 자연과학 분야의 수상자 수로 따지면 오스미 영예교수를 포함해 16명으로 미국(55명)에 이어 두 번째로 많다.

일본이 노벨 과학상 분야에서 두각을 나타낸 비결은 국가 정책, 일본 특유의 문화, 학계의 노력 등에서 살펴볼 수 있다.

우선 일본이 아시아 국가로는 일찌감치 새로운 지식을 수용하며 근대화를 선도했고 패전 후 전쟁의 상처를 딛고 정책적으로 과학기술을 육성한 것이 노벨상이라는 가시적인 성과로 이어졌다고 볼 수 있다.

일본은 1854년 미국과의 조약을 체결을 계기로 서구 문물을 들여놓기 시작했으며 이어 메이지(明治)유신으로 근대국가의 틀을 구축했다.

일본은 이후 제국주의 정책으로 서구 열강과 대결하며 군사 기술을 비롯한 과학기술 개발에 힘을 쏟았고 이때 서양에 유학한 많은 이들이 결과적으로 일본 기초 과학을 키우는 동력이 됐다.

패전 후 일본의 과학기술은 1970·1980년대부터 정부가 외국의 지식을 수입하는 것을 넘어 기초과학기술을 자체 육성하기로 하면서 변환점을 맞았다.

특히 1995년 과학기술기본법 제정을 계기로 일본 과학계는 튼튼한 기반을 확보한다.

일본 정부는 이법 제정에 따라 5년에 한 번 과학기술 기본계획을 책정해 정책적으로 과학 분야를 육성하게 된다.

2001년부터는 종합과학기술회의를 설치해 인재를 육성하고 신기술·지식 개발을 지원하고 있다.

작년에 중성미자의 질량을 발견해 노벨물리학상을 받은 가지타 교수는 일본 기후(岐阜)현에 설치된 지름 39.3m, 높이 41.4m의 초대형 실험시설인 '슈퍼 가미오칸데'를 활용했다.

슈퍼 가미오칸데는 일본 정부의 돈으로 지어진 시설이며 이는 일본이 과학기술 분야에 한국과는 차원이 다른 투자를 한다는 사실을 웅변한다.

아울러 일본 특유의 장인 정신이나 특정 분야에 몰입하는 풍토도 노벨상 수상에 도움이 된 것으로 보인다.

맡은 분야에서 책임을 다하는 것이 태어나고 살면서 사회에 진 빚을 갚는 길이라고 생각하는 정신이나 관심 분야에 몰입하는 오타쿠(オタク) 문화가 한우물을 파는 연구로 이어지는 것이다.

타인이 만든 생산물을 존중하고 장인이나 기술자가 이룬 성취를 평가하는 사회 분위기는 남이 가지 않은 길을 가는 연구자를 키우는 토양이 된다.

노벨상을 받은 일본의 연구자들은 한결같이 꾸준한 연구 자세를 보여줬다.

작년 수상자인 오무라 영예교수는 흙 속의 미생물을 모으기 위해 늘 비닐봉지를 들고 다녔고 노벨상 수상자로 선정된 다음 날도 이런 자세에 변화가 없었다.

2002년에 학사 출신의 회사원인 다나카 고이치(田中耕一) 씨가 노벨 화학상을 받은 것은 끈질긴 탐구 정신으로 학력의 벽마저 넘어선 사건으로 볼 수 있다.

가지타 교수가 받은 노벨 물리상은 소립자 물리학 분야에서 여러 학자가 대대로 쌓아온 연구가 결실을 맺은 것으로도 평가받는다.

유카와 히데키(湯川秀樹.1907∼1981)가 중간자의 존재를 연구해 1949년 일본인 최초로 노벨상을 받았다.

도모나가 신이치로(朝永振一郞, 1965년), 고시바 마사토시(小柴昌俊, 2002년), 고바야시 마코토(이하 2008년) 마쓰카와 도시히데, 난부 요이치로(南部陽一郞, 미국 국적 취득)가 뒤를 이어 같은 분야에서 노벨 물리학상을 받았다.

가지타 교수 역시 고시바 마사토시 밑에서 수학하며 쌓은 실력을 노벨상으로 이어가는 등 '한 우물 정신'은 대를 이어 전해졌다.

일본 과학계가 폐쇄성을 극복하고 활발하게 교류하는 것이 노벨상 양산의 비결이라는 분석도 있다.

일본 최고 대학으로 평가받는 도쿄대에서 공부한 실력있는 학자들이 지방 대학이나 연구소에서 후진을 양성하며 새로운 거점을 만들고 이렇게 퍼져나간 인재들이 활발하게 교류하며 일본 과학계 전반을 끌어올린다는 것이다.

실제로 일본의 노벨상 수상자 가운데는 도쿠시마(德島)대, 야마나시(山梨)대, 사이타마(埼玉)대 등 지방대학(학부 기준) 출신자도 있다.

전문가들은 특정 대학이 인재나 연구 지원 등을 독점하지 않고 도쿄대, 교토대 등 도쿄대를 제외한 옛 제국대 그룹, 그 외 지방 국립대 등이 교류하고 경쟁하는 가운데 과학기술 발전으로 이어지고 있다고 평가한다.

결국, 일본의 노벨상은 정책과 문화 등 여러 측면이 결합한 결과로도 볼 수 있다.

'일본의 노벨 과학상-왜 일본은 노벨 과학상에 강한가'를 쓴 저자 홍정국(69) 재일한국과학기술자협회 고문(전 회장)은 "우선 기반이 중요하다. 홋카이도부터 규슈에 이르기까지 전국에 있는 국립대에 교육 기반이 갖춰져 있는 것이 한가지 비결"이라고 3일 연합뉴스와의 통화에서 말했다.

그는 "뿐만 아니라 연구자가 길게 연구에 집중할 수 있는 것이 중요한데, 연구자에게 그런 마음이 있고 주변 사람들이 그것을 이해해주는 풍토가 있다"며 "여기에 일본 내는 물론 전 세계와 교류하는 수준 높은 네트워크까지 있다"고 노벨상의 비결을 설명했다.

![2015년 노벨 물리학상 수상자인 도쿄(東京)대 가지타 다카아키(梶田隆章) 교수가 중성미자의 질량을 발견해낸 실험실인 '슈퍼 가미오칸데'. 슈퍼 가미오칸데는 일본 기후(岐阜)현 가미오카(新岡) 광산의 지하 1천m에 설치된 초대형 실험시설로, 직경 39.3m, 높이 41.4m의 수조에 5만t의 물을 담고 있다. [교도=연합뉴스 자료사진]](http://t1.daumcdn.net/news/201510/06/yonhap/20151006234936800ibrk.jpg)

연합뉴스

댓글 없음:

댓글 쓰기