아침에 눈을 뜨자마자 스마트폰을 잡고 세계각지에서 날아온 이메일을 훑어본다. 화학섬유 옷을 걸치고 유전공학 식품을 먹으며 집에서 나온다. 회사로 가는 길은 GPS가 안내해준다. 이렇게 또 하루가 시작된다. 양자역학이 없다면 이 평범한 일과 중 할 수 있는 일은 거의 없다. 양자역학은 이미 만물의 아버지와 같은 존재가 됐다.

양자역학이 너무 어렵다보니 사람들은 일상생활과 동떨어져 있다고 생각한다. 하지만 양자역학은 우리 주위에 널려있다. 양자역학은 원자를 설명하는 이론인데, 세상 모든 것은 원자로 돼 있기 때문이다. 슈뢰딩거 방정식을 풀면 그 해가 원자의 모든 것을 보여준다. 장난으로 헬륨가스를 마셔도 왜 괜찮은지, 가스레인지의 불은 왜 파란색인지, 리튬과 나트륨(소듐), 칼륨(포타슘)은 왜 화학적 성질이 비슷한지 등을 밝힐 수 있다. 화학자들이 수백 년 동안 만들어낸 원자 주기율표를 양자역학은 간단명료하게 설명해준다.

● 당신은 양자역학 덕분에 숨을 쉰다

대부분의 원자는 전자를 여러 개 갖고 있다. 양자역학에 따르면, 전자가 존재 할 수 있는 양자역학적인 상태가 있는데, 이를 ‘방’이라고 비유해 보자. 전자는 이 ‘방’에 하나씩만 들어간다(INSIDE 참조). 1번 방부터 전자를 하나씩 넣는다고 하면, 전자가 3개인 원자는 3 번방까지, 전자가 8개인 원자는 8번 방까지 찬다. 원자의 성질은 전자가 들어 있는, 숫자가 가장 큰 방에 따라 정해진다. 양자역학의 진리, 슈뢰딩거 방정식에 따르면 3번, 11번, 19번 방의 구조가 비슷하다. 따라서 이 방까지 전자를 채운 원자들은 비슷하게 행동한다. 이것이 리튬(전자 3개), 나트륨(전자 11개), 칼륨(전자 19개)의 성질이 비슷한 이유다.

분자생물학은 생명을 원자나 분자

수준에서 연구한다. 원자와 분자는 양자역학적으로 행동한다. - istockphoto 제공

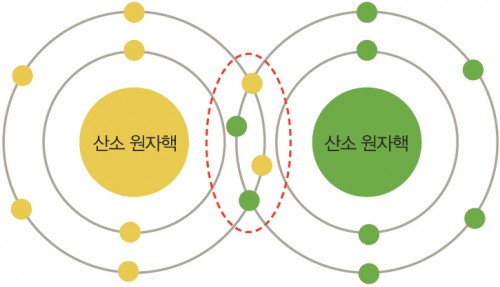

우리가 숨을 쉬는 것도 양자역학 덕분이다. 산소는 주변과 반응을 매우 잘해서 사실은 위험한 기체다. 반응성이 가장 강한 기체는 불소, 염소, 산소다. 불소는 2012년 9월 구미 불산 유출사고로 위험성이 널리 알려졌다. 염소는 제1차 세계대전에서 독가스를 만들 때 쓰였다. 양자역학적으로 이 원자들은 마지막 전자가 채운 방의 옆방마저 다른 전자로 채우려고 한다. 따라서 주변 원자의 전자를 빼앗으려 하는데, 이는 격렬한 반응성으로 나타난다. 그나마 산소 기체가 양자 중첩상태인 공유결합을 이루고 있어서, 안정한 상태에 있게 된다(INSIDE 참조).

불소, 염소만큼이나 위험한 산소를 우리는 매일 편안하게 마신다. 인간과 같은 다세포 생물은 막대한 에너지가 필요한데, 이를 산소호흡을 통해서 얻는다. 원자력이 매우 위험하지만 대신에 많은 에너지를 얻을 수 있는 것과 비슷하다. 만약 산소를 사용할 수 없었다면 우리는 아직 단세포생물에 머물러 있었을 거다. 다른 분자들은 대개 혈액에 섞여 그냥 흘러가지만, 산소는 헤모글로빈이라는 단백질에 실려서 이동한다. 산소가 실수로 빠져나가서 몸속을 돌아다니면 치명적이기 때문이다. 그래서 헤모글로빈이 위험물 특별호송 임무를 맡고 있다. 산소와 헤모글로빈의 결합, 산소의 에너지 대사과정 모두 양자역학으로 이해할 수 있다.

분자생물학은 생명을 원자나 분자

수준에서 연구한다. 원자와 분자는 양자역학적으로 행동한다. - istockphoto 제공

수준에서 연구한다. 원자와 분자는 양자역학적으로 행동한다. - istockphoto 제공

| [INSIDE] 파울리의 배타원리 양자역학적으로 모든 입자는 보즈입자(보존)와 페르미입자(페르미온)로 나뉜다. 전자는 페르미입자다. 페르미입자는 하나의 양자상태에 하나의 입자만 들어갈 수 있다. 자, 내가 전자라고 해보자. 양자역학적으로 방에서 초속 0.5m나 1m로 움직이는 것은 허용되지만, 다른 속도는 안 된다. 내가 초속 0.5m로 움직일 때 다른 사람이 들어왔다면 그 사람은 반드시 초속 1m로 움직여야 한다. 이제 이 방에는 다른 사람이 더 들어올 수 없다. 이것을 파울리의 배타원리라고 한다. 반면 보즈입자는 광자, 글루온 등이 있으며 여러 개가 똑같은 상태일 수 있다. 방 안에서 수백 명이 같은 속도로 뛸 수도 있다는 뜻이다. 중첩상태인 산소 분자 양자역학은 하나의 입자가 두 개의 구멍을 동시에 지날 수 있다고도 말한다. 이런 상태를 중첩상태라고 부른다. 신기하긴 하지만 대체 이게 실제 자연과 무슨 상관인지 의아해하는 독자가 많으리라. 공기는 주로 질소와 산소 분자로 이루어져 있다. 하나의 산소 분자는 산소 원자 2개가 전자쌍 2개를 공유하며 붙은 것이다. 이를 공유결합이라 부른다. 전자 입장에서는 2개의 산소 원자에 걸쳐 동시에 존재하는 것과 같다. 마치 하나의 전자가 2개의 구멍을 동시에 지나듯이 말이다. 혹은 전자가 양쪽의 산소 원자에게 양다리를 걸쳤다고 비유할 수도 있다. 각각의 산소 원자는 자신의 마지막 방까지 꽉 찼다고 ‘착각’하는 셈이다. 산소 원자는 자신의 전자 하나가 다른 산소 원자에게도 양다리를 걸치고 있다는 걸 알까? 아무튼 산소나 질소 기체가 안정적인 이유를 양자역학의 중첩상태로 설명할 수 있다. 다시 말하면 산소 분자는 전자가 동시에 두 개의 구멍을 지난다는 ‘말도 안 되는’ 설명이 진실이라는 것을 증명하는 것이다.

산소 분자의 공유 결합. 점선 속의 전자 4개가 중첩상태다. - 과학동아 제공

|

● 스마트폰의 시작은 에너지 밴드

에너지 밴드 덕분에 스마트폰 앱을 비롯해 수많은 전자기기를 만들 수있다. -

에너지 밴드 덕분에 스마트폰 앱을 비롯해 수많은 전자기기를 만들 수있다. -

구리나 철과 같이 전기를 통하는 도체는 내부에 자유로운 전자들이 있고, 이들이 전기를 전달한다. 그런데 음전하를 띈 전자가 어떻게 양전하와 음전하로 득실거리는 물질 내부를 자유롭게 다닐 수 있을까. 양자역학으로 이 문제를 풀어보면 수많은 원자를 아우르는 중첩상태 같은 것이 생기는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 도체에서는 전자 여러 개가 수많은 원자에 공유된다. 이것을 에너지 밴드라고 부른다. 전자가 밴드에 있으면 물질 전체에 동시에 있는 상태가 되어 사실상 자유로워진다.

실제는 조금 더 복잡하다. 우선 어떤 물질의 밴드에 파울리의 배타원리에 따라 전자를 차곡차곡 채울 수 있다(INSIDE 참조). 물질에게 가능한 최고 에너지까지 가득 차면 부도체가 되고, 다 채우지 못하면 도체가 된다. 전자가 자유롭게 움직이려면 밴드에 조금이라도 빈 공간이 있어야한다. 결국 자유전자는 물질 속 원자들의 중첩상태와 밴드의 빈 부분을 통해 돌아다니는 것이다. 그래서 자연 상태의 물질은 모두 도체이거나 부도체, 둘 중의 하나다. 그런데 부도체라도 다른 비어 있는 밴드가 가까이 있으면 도체 같이 행동할 수 있다. 이것을 반도체라고 한다. 이 반도체라는 개념과 불순물을 다루는 기술이 결합하자마자 1947년 트랜지스터가 탄생했다. 트랜지스터는 전기신호를 증폭하거나 전류의 흐름을 조절하는 스위치다. 트랜지스터야말로 전자문명을 일으킨 20세기 최고의 발명품이다. 이를 만든 쇼클리, 바딘, 브래튼은 1956년 노벨물리학상을 받았다.

트랜지스터를 개발할 때 바딘과 브래튼은 벨연구소에서 쇼클리의 팀원이었다. 쇼클리는 괴팍한 사람으로 유명했다. 트랜지스터로 유명세를 타게 되자 쇼클리는 바딘과 브래튼을 추가 연구에서 제외시켰다. 화가 난 바딘은 벨연구소를 떠났고, 브래튼은 쇼클리와 같이 일하기를 거부했다(바딘은 훗날 초전도이론연구로 두 번째 노벨물리학상을 받았다). 이후 쇼클리는 칼텍(캘리포니아공대)을 거쳐서 ‘쇼클리반도체연구소’로 자리를 옮겼다. 실리콘밸리에 들어선 최초의 실리콘 기반 반도체연구소였다.

메모리에 0과1의 디지털 신호를 저장할때 반도체인 트랜지스터를 쓴다. - istockphoto 제공

쇼클리는 벨연구소의 동료들을 데리고 가려고 했지만 아무도 따라가지 않았다고 한다. 실리콘밸리에서도 쇼클리의 성격은 변함이 없었다. 3년 만에 쇼클리 밑에 있던 연구원 8명이 줄줄이 떠났다. 그 중에는 나중에 인텔을 차린 노이스와 무어도 있었다. 쇼클리의 인간적인 면에 대해 나쁜 평가가 많았지만, 어쨌든 실리콘밸리에 실리콘을 가져온 사람이 쇼클리인 것은 부인할 수 없는 사실이다.

우리가 쓰는 모든 디지털 전자기기에는 트랜지스터가 들어있다. 스마트폰 화면의 정보는 0과 1의 디지털 신호로 메모리에 저장해야한다. 메모리는 축전기라 불리는 도체다. 여기에 전자가 들어있으면 1, 없으면 0이다. 이렇게 전자를 축전기에 넣거나 뺄 때 트랜지스터를 사용한다. 4GB의 메모리라는 말은 40억 개의 트랜지스터와 축전기가 있다는 뜻이다.

과학동아(일러스트 김정훈) 제공

● DNA까지 양자역학이 접수

구리나 철과 같이 전기를 통하는 도체는 내부에 자유로운 전자들이 있고, 이들이 전기를 전달한다. 그런데 음전하를 띈 전자가 어떻게 양전하와 음전하로 득실거리는 물질 내부를 자유롭게 다닐 수 있을까. 양자역학으로 이 문제를 풀어보면 수많은 원자를 아우르는 중첩상태 같은 것이 생기는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 도체에서는 전자 여러 개가 수많은 원자에 공유된다. 이것을 에너지 밴드라고 부른다. 전자가 밴드에 있으면 물질 전체에 동시에 있는 상태가 되어 사실상 자유로워진다.

메모리에 0과1의 디지털 신호를 저장할때 반도체인 트랜지스터를 쓴다. - istockphoto 제공

과학동아(일러스트 김정훈) 제공

댓글 없음:

댓글 쓰기