신문과 방송을 떠들썩하게 한 과학의 발견이 틀리는 경우들이 종종 생기고 있다. 얼마 전에 빛보다 빠른 입자가 있다는 보도가 있었다. 첫 번째는 스위스 제네바에 있는 LHC(Large Hadron Collider)가속기에서 생성된 중성미자(neutrino)가 빛보다도 더 빨리 이탈리아 중부 그랑 사소(Gran Sasso) 지하 연구실에 도달했다는 보도였다. 중성미자란 동위원소의 붕괴에서 나오는 전기량은 없고, 무게도 거의 없는(양성자 질량의 1억분의 1도 안 되는) 중성입자를 말한다.

두 번째 잘못된 발견은 작년에 발표된 논문이었다. 우주가 생겨나는 순간(10-38초경) 갑작스러운 팽창(인플레이션이란 전문용어를 쓴다)으로 인한 중력파의 흔적을 발견했다는 소식이었고, 세 번째의 예는 필자가 관련된 연구로서 무려 50년 전 1966년의 일이었다.

그 당시 입자와 반입자의 대칭성이 깨어진 증거가 미국의 브룩 헤이븐(Brook haven) 연구소의 가속기에서 나왔다. 이 실험을 주도한 밸 피치(V. Fitch, 2015년 초에 사망)와 제임스 크로닌(J.Cronin)은 그 공로를 인정받아 노벨물리학상을 수상한 바 있다.

이 실험결과를 이론적으로 설명하기 위해 컬럼비아대의 리(T.D. Lee, 1957년 노벨물리학상 수상)교수가 원자핵 속에서는 +전기와 –전기의 성질이 다르다는 학설을 제시했다. 알다시피 +전기와 –전기는 그냥 기호일 뿐 +를 –로 교환해도 전자기 현상은 전혀 변화가 없다. 그런데 원자핵 속에서는 이들이 본질적으로 다르다는 이론이었다. 이를 검증하기 위해 기포상자(Bubble chamber) 기법으로 체크해봤더니, 7% 정도 +전기가 –전기보다 우세하다는 결과가 나왔다. 그러나 이 결과 역시 틀렸다는 것이 곧 알려졌다.

앞에서 예를 든 세 가지(빛보다 빠르다, 중력파가 있다. +가 –보다 7% 더 강하다.) 실수를 하나씩 알아보자. 빛보다 빠른 입자의 실험인 경우 LHC에서 ‘그랑 사소’까지 보내는 과학 장치에는 약 10만개의 전선이 복잡하게 연결되어 있다.

그 중의 하나가 오작동 한 것이 원인이었다. 과학자들이 조심스럽기는 하지만 10만분의 1의 실수를 한 것이다. 두 번째의 경우인 중력파 발견의 오류는 좀 다르다. 중력파는 물의 파동이나 전자기 파동과는 그 모습이 좀 다르다. 전파나 물의 파동은 상하로만 움직이지만 중력파인 경우 상하 및 좌우로 동시에 움직인다.

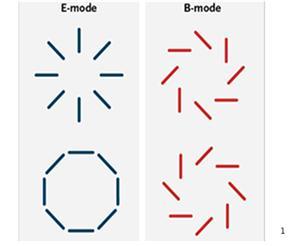

전파인 경우 그 편광현상은 전장이나 자장이 좌회전하는 것과 우회전하는 편광의 합으로 되어 있다. 예를 들면, 좌회전과 우회전을 적당히 섞으면 선형으로 된 편광은 얻을 수 있다. 그런데 중력파의 경우는 편광현상이 좀 더 복잡하며 그 중 하나가 B-Mode 라고 하는 독특한 모습을 가지고 있다.

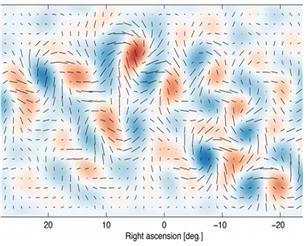

ISEP2 라는 연구팀이 이를 우주배경복사에서 추출했고 아마 이는 인플레이션의 급격한 팽창 때문이라고 발표했다. 그런데 다른 팀이 좀 더 상세한 검증을 해봤더니 우주에 깔려있는 먼지를 오인한 것이란 사실이 밝혀졌다.

필자가 참여한 전하의 비대칭성인 경우는 약 80만장이나 되는 데이터를 모두 잘 봐야 하는데 시간이 촉박하여 어떤 특정한 모습의 데이터를 빼고 측정하라는 지시 때문에 사진의 소립자 궤적을 재는 사람들이 +전하에 해당하는 ‘데이터’를 그들의 판단 착오로 더 수집한 것이 원인이었다.

당시 나의 지도교수였던 이탈리아 태생의 교수는 노벨상에 대한 보랏빛 꿈을 안고 ‘뉴욕타임스’와 주간지 ‘타임’그리고 ‘슈피겔’(독일신문) 등에 연달아 인터뷰를 하고 어깨를 으스대며 컬럼비아대 캠퍼스를 휘졌고 다녔다. 그런데 같은 과에 있던 노벨상 수상자인 잭 스테인버그(Jack Steinberg)라는 분이 나의 지도교수와 인터뷰를 같이 하고 다닌 조교수를 불러 이렇게 충고했다.

“자네 너무 어깨에 힘주고 목을 길게 세우면서 다니지 말게! 누군가 그 목을 자를 수 있다는 것을 명심하게!”그의 말은 맞아떨어져 연구결과가 틀린 것이 확정되면서 나의 지도교수는 견디다 못해 이탈리아로 돌아갔다.

나는 이런 일 때문에 다시 다른 주제로 논문을 써야 했고, 결국 박사학위를 받는데 2년이란 세월이 더 결렸다. 지금 돌이켜 생각해보면, 처음부터 다른 지도교수를 찾아서 공부를 했어야 됐다는 생각이 든다. 지금의 서울대 교수들이라면 유학을 가는 학생에게 그 방향을 잘 충고해 주였겠지만, 국민 소득이 80달러 밖에 안 되던 그 시절에는 외국에서 박사를 한 교수들이 전무했던 시절이라 무리도 아니라는 생각이 든다. 과학에도 운이 따라야 한다.

- 김제완 서울대 물리학과 명예교수 ScienceTimes

신문과 방송을 떠들썩하게 한 과학의 발견이 틀리는 경우들이 종종 생기고 있다. 얼마 전에 빛보다 빠른 입자가 있다는 보도가 있었다. 첫 번째는 스위스 제네바에 있는 LHC(Large Hadron Collider)가속기에서 생성된 중성미자(neutrino)가 빛보다도 더 빨리 이탈리아 중부 그랑 사소(Gran Sasso) 지하 연구실에 도달했다는 보도였다. 중성미자란 동위원소의 붕괴에서 나오는 전기량은 없고, 무게도 거의 없는(양성자 질량의 1억분의 1도 안 되는) 중성입자를 말한다.

두 번째 잘못된 발견은 작년에 발표된 논문이었다. 우주가 생겨나는 순간(10-38초경) 갑작스러운 팽창(인플레이션이란 전문용어를 쓴다)으로 인한 중력파의 흔적을 발견했다는 소식이었고, 세 번째의 예는 필자가 관련된 연구로서 무려 50년 전 1966년의 일이었다.

그 당시 입자와 반입자의 대칭성이 깨어진 증거가 미국의 브룩 헤이븐(Brook haven) 연구소의 가속기에서 나왔다. 이 실험을 주도한 밸 피치(V. Fitch, 2015년 초에 사망)와 제임스 크로닌(J.Cronin)은 그 공로를 인정받아 노벨물리학상을 수상한 바 있다.

이 실험결과를 이론적으로 설명하기 위해 컬럼비아대의 리(T.D. Lee, 1957년 노벨물리학상 수상)교수가 원자핵 속에서는 +전기와 –전기의 성질이 다르다는 학설을 제시했다. 알다시피 +전기와 –전기는 그냥 기호일 뿐 +를 –로 교환해도 전자기 현상은 전혀 변화가 없다. 그런데 원자핵 속에서는 이들이 본질적으로 다르다는 이론이었다. 이를 검증하기 위해 기포상자(Bubble chamber) 기법으로 체크해봤더니, 7% 정도 +전기가 –전기보다 우세하다는 결과가 나왔다. 그러나 이 결과 역시 틀렸다는 것이 곧 알려졌다.

앞에서 예를 든 세 가지(빛보다 빠르다, 중력파가 있다. +가 –보다 7% 더 강하다.) 실수를 하나씩 알아보자. 빛보다 빠른 입자의 실험인 경우 LHC에서 ‘그랑 사소’까지 보내는 과학 장치에는 약 10만개의 전선이 복잡하게 연결되어 있다.

그 중의 하나가 오작동 한 것이 원인이었다. 과학자들이 조심스럽기는 하지만 10만분의 1의 실수를 한 것이다. 두 번째의 경우인 중력파 발견의 오류는 좀 다르다. 중력파는 물의 파동이나 전자기 파동과는 그 모습이 좀 다르다. 전파나 물의 파동은 상하로만 움직이지만 중력파인 경우 상하 및 좌우로 동시에 움직인다.

전파인 경우 그 편광현상은 전장이나 자장이 좌회전하는 것과 우회전하는 편광의 합으로 되어 있다. 예를 들면, 좌회전과 우회전을 적당히 섞으면 선형으로 된 편광은 얻을 수 있다. 그런데 중력파의 경우는 편광현상이 좀 더 복잡하며 그 중 하나가 B-Mode 라고 하는 독특한 모습을 가지고 있다.

ISEP2 라는 연구팀이 이를 우주배경복사에서 추출했고 아마 이는 인플레이션의 급격한 팽창 때문이라고 발표했다. 그런데 다른 팀이 좀 더 상세한 검증을 해봤더니 우주에 깔려있는 먼지를 오인한 것이란 사실이 밝혀졌다.

필자가 참여한 전하의 비대칭성인 경우는 약 80만장이나 되는 데이터를 모두 잘 봐야 하는데 시간이 촉박하여 어떤 특정한 모습의 데이터를 빼고 측정하라는 지시 때문에 사진의 소립자 궤적을 재는 사람들이 +전하에 해당하는 ‘데이터’를 그들의 판단 착오로 더 수집한 것이 원인이었다.

당시 나의 지도교수였던 이탈리아 태생의 교수는 노벨상에 대한 보랏빛 꿈을 안고 ‘뉴욕타임스’와 주간지 ‘타임’그리고 ‘슈피겔’(독일신문) 등에 연달아 인터뷰를 하고 어깨를 으스대며 컬럼비아대 캠퍼스를 휘졌고 다녔다. 그런데 같은 과에 있던 노벨상 수상자인 잭 스테인버그(Jack Steinberg)라는 분이 나의 지도교수와 인터뷰를 같이 하고 다닌 조교수를 불러 이렇게 충고했다.

“자네 너무 어깨에 힘주고 목을 길게 세우면서 다니지 말게! 누군가 그 목을 자를 수 있다는 것을 명심하게!”그의 말은 맞아떨어져 연구결과가 틀린 것이 확정되면서 나의 지도교수는 견디다 못해 이탈리아로 돌아갔다.

나는 이런 일 때문에 다시 다른 주제로 논문을 써야 했고, 결국 박사학위를 받는데 2년이란 세월이 더 결렸다. 지금 돌이켜 생각해보면, 처음부터 다른 지도교수를 찾아서 공부를 했어야 됐다는 생각이 든다. 지금의 서울대 교수들이라면 유학을 가는 학생에게 그 방향을 잘 충고해 주였겠지만, 국민 소득이 80달러 밖에 안 되던 그 시절에는 외국에서 박사를 한 교수들이 전무했던 시절이라 무리도 아니라는 생각이 든다. 과학에도 운이 따라야 한다.

두 번째 잘못된 발견은 작년에 발표된 논문이었다. 우주가 생겨나는 순간(10-38초경) 갑작스러운 팽창(인플레이션이란 전문용어를 쓴다)으로 인한 중력파의 흔적을 발견했다는 소식이었고, 세 번째의 예는 필자가 관련된 연구로서 무려 50년 전 1966년의 일이었다.

그 당시 입자와 반입자의 대칭성이 깨어진 증거가 미국의 브룩 헤이븐(Brook haven) 연구소의 가속기에서 나왔다. 이 실험을 주도한 밸 피치(V. Fitch, 2015년 초에 사망)와 제임스 크로닌(J.Cronin)은 그 공로를 인정받아 노벨물리학상을 수상한 바 있다.

이 실험결과를 이론적으로 설명하기 위해 컬럼비아대의 리(T.D. Lee, 1957년 노벨물리학상 수상)교수가 원자핵 속에서는 +전기와 –전기의 성질이 다르다는 학설을 제시했다. 알다시피 +전기와 –전기는 그냥 기호일 뿐 +를 –로 교환해도 전자기 현상은 전혀 변화가 없다. 그런데 원자핵 속에서는 이들이 본질적으로 다르다는 이론이었다. 이를 검증하기 위해 기포상자(Bubble chamber) 기법으로 체크해봤더니, 7% 정도 +전기가 –전기보다 우세하다는 결과가 나왔다. 그러나 이 결과 역시 틀렸다는 것이 곧 알려졌다.

앞에서 예를 든 세 가지(빛보다 빠르다, 중력파가 있다. +가 –보다 7% 더 강하다.) 실수를 하나씩 알아보자. 빛보다 빠른 입자의 실험인 경우 LHC에서 ‘그랑 사소’까지 보내는 과학 장치에는 약 10만개의 전선이 복잡하게 연결되어 있다.

그 중의 하나가 오작동 한 것이 원인이었다. 과학자들이 조심스럽기는 하지만 10만분의 1의 실수를 한 것이다. 두 번째의 경우인 중력파 발견의 오류는 좀 다르다. 중력파는 물의 파동이나 전자기 파동과는 그 모습이 좀 다르다. 전파나 물의 파동은 상하로만 움직이지만 중력파인 경우 상하 및 좌우로 동시에 움직인다.

전파인 경우 그 편광현상은 전장이나 자장이 좌회전하는 것과 우회전하는 편광의 합으로 되어 있다. 예를 들면, 좌회전과 우회전을 적당히 섞으면 선형으로 된 편광은 얻을 수 있다. 그런데 중력파의 경우는 편광현상이 좀 더 복잡하며 그 중 하나가 B-Mode 라고 하는 독특한 모습을 가지고 있다.

ISEP2 라는 연구팀이 이를 우주배경복사에서 추출했고 아마 이는 인플레이션의 급격한 팽창 때문이라고 발표했다. 그런데 다른 팀이 좀 더 상세한 검증을 해봤더니 우주에 깔려있는 먼지를 오인한 것이란 사실이 밝혀졌다.

필자가 참여한 전하의 비대칭성인 경우는 약 80만장이나 되는 데이터를 모두 잘 봐야 하는데 시간이 촉박하여 어떤 특정한 모습의 데이터를 빼고 측정하라는 지시 때문에 사진의 소립자 궤적을 재는 사람들이 +전하에 해당하는 ‘데이터’를 그들의 판단 착오로 더 수집한 것이 원인이었다.

당시 나의 지도교수였던 이탈리아 태생의 교수는 노벨상에 대한 보랏빛 꿈을 안고 ‘뉴욕타임스’와 주간지 ‘타임’그리고 ‘슈피겔’(독일신문) 등에 연달아 인터뷰를 하고 어깨를 으스대며 컬럼비아대 캠퍼스를 휘졌고 다녔다. 그런데 같은 과에 있던 노벨상 수상자인 잭 스테인버그(Jack Steinberg)라는 분이 나의 지도교수와 인터뷰를 같이 하고 다닌 조교수를 불러 이렇게 충고했다.

“자네 너무 어깨에 힘주고 목을 길게 세우면서 다니지 말게! 누군가 그 목을 자를 수 있다는 것을 명심하게!”그의 말은 맞아떨어져 연구결과가 틀린 것이 확정되면서 나의 지도교수는 견디다 못해 이탈리아로 돌아갔다.

나는 이런 일 때문에 다시 다른 주제로 논문을 써야 했고, 결국 박사학위를 받는데 2년이란 세월이 더 결렸다. 지금 돌이켜 생각해보면, 처음부터 다른 지도교수를 찾아서 공부를 했어야 됐다는 생각이 든다. 지금의 서울대 교수들이라면 유학을 가는 학생에게 그 방향을 잘 충고해 주였겠지만, 국민 소득이 80달러 밖에 안 되던 그 시절에는 외국에서 박사를 한 교수들이 전무했던 시절이라 무리도 아니라는 생각이 든다. 과학에도 운이 따라야 한다.

- 김제완 서울대 물리학과 명예교수 ScienceTimes

댓글 없음:

댓글 쓰기