자연파괴·온난화 일으켜… 35년새 무척추동물 45% 사라져

사라지는 스타벅스·보이茶

인간들이 촉발한 기후변화로 2080년 커피 産地 에디오피아 아라비카 나무 85% 없어져

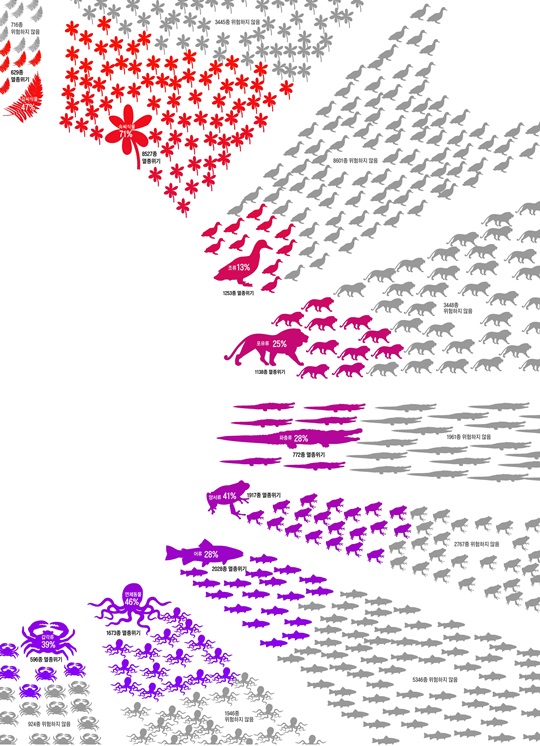

그로부터 70년이 지난 지금, 다행히 원자폭탄은 세상을 파괴하지 않았다. 그럼에도 세상은 종말로 다가가고 있다. 인간의 탐욕이 부른 자연 파괴와 기후변화로 생물들이 멸종으로 내몰리고 있는 것. 폭탄 하나 터지지 않아도 매년 남한 면적 4분의 3에 맞먹는 7만5000㎢의 열대우림이 사라지고 있다. 지난 35년간 인간은 두 배로 늘었지만 무척추동물은 45%가 사라졌다. 지구의 역사에서 지금까지 5번의 대멸종(大滅種)이 있었다. 과학자들은 지금 추세라면 이르면 100년 안에 생물종의 75%가 사라지는 제6의 대멸종이 닥칠 것이라고 경고한다.

인류에 의한 대멸종은 지질학마저 뒤흔들고 있다. 인간에 의한 오존층 파괴를 밝혀내 노벨 화학상을 받은 독일 막스플랑크연구소의 파울 크뤼천 박사는 2000년 "인류 전체가 지구에 큰 영향을 미쳤으므로 현 지질시대를 인류세(人類世·Anthropocene)라고 불러야 한다"고 주장했다. 지질시대는 가장 큰 단위가 신생대, 중생대 같은 대(代)이고 중간이 페름기, 쥐라기 같은 기(紀), 가장 작은 단위가 홀로세, 플라이스토세 같은 세(世)이다.

인류는 산업혁명 이후 화석연료 사용으로 대기 중 이산화탄소 농도를 무려 35%나 높였는데 이는 지난 40만년 중 최고 수준이다. 농업과 댐 건설 등으로 없애버린 퇴적층은 자연이 할 수 있는 침식의 1000배나 됐다. 지난 500년간 지구상 생물은 4분의 1이 사라졌다.

결국 인류세는 인간이 스스로 붙인 주홍글씨인 셈이다. 최근 그 시작 시점을 두고 논란이 치열하다. 당초 산업혁명이 시작된 18세기에 인류세가 시작했다는 의견이 많았다. 하지만 최근에는 원자폭탄 실험이 있었던 20세기 중반으로 의견이 모이고 있다.

지난 1월, 영국 레스터대 지질학과의 얀 잘라시에비츠 교수가 이끄는 12개국 26명의 과학자는 "인류세의 시작을 최초의 원자폭탄 실험이 있었던 1945년 7월 16일로 잡아야 한다"는 논문을 발표했다. 핵확산금지조약이 발효되기 전인 1945~1963년에 약 500번의 핵실험이 이뤄졌다. 수만 년 후에도 지금의 지질시대를 구분할 수 있는 인공 방사성 물질들이 이때 땅속에 남았다. 공교롭게도 생태계 파괴에 큰 역할을 한 대형 댐 건설, 물 사용량, 화학 비료 사용량도 모두 20세기 중반부터 급격히 늘어났다.

◇현실화되는 제6의 대멸종

국제층서위원회(ICS)는 2008년에서야 홀로세를 정식으로 인정했다. 홀로세는 지질학으로 보면 워낙 최근이라 전 지구적인 지질 변화의 증거를 찾기 어려웠기 때문이다. 과학자들은 빙하에서 홀로세 초기의 지구온난화 징후를 찾아내 근거를 댈 수 있었다.

인류의 영향을 어느 정도 반영한 홀로세도 최근에야 인정을 받았기 때문에 인류세가 가까운 시간에 학계의 승인을 받기는 어려워 보인다. 학계에서 공식화되지는 않았지만 일반에게 인류세는 이미 어느 지질시대보다 유명해졌다. 생물종 멸종이 심각하기 때문이다.

지구에서는 4억4000만년 전 고생대 오르도비스기(期)부터 6500만년 전 중생대 백악기 말까지 모두 다섯 번 생물종의 4분의 3 이상이 사라지는 대멸종기가 있었다. 2억5000만년 전 페름기 말의 대멸종이 생물종의 96%가 사라진 최악의 대멸종기였다. 가장 최근의 백악기 대멸종 때에는 소행성이 지구에 충돌하면서 공룡이 멸종했다.

제6의 대멸종이 다가오는 조짐은 여러 곳에서 감지되고 있다. 지난해 5월 미국 연구진이 ‘사이언스’지에 발표한 분석에 따르면 지금의 멸종 속도는 매년 100만 종 중 100~1000종이 사라지는 셈이다. 인간이 등장하기 전의 멸종 속도는 매년 1000만 종 중 한 종꼴이었다. 인류 이전보다 멸종 속도가 1000배 이상 빨라진 것이다. 현재 생물종으로 따지면 전체 종의 0.01~0.7%가 매년 사라진다. 100년이 지나면 최대 70%가 사라지는 셈이어서 앞서 일어난 대멸종에 육박한다.

◇곤충 멸종하면 농업에 직격탄

제6의 대멸종 원동력은 소행성 충돌도 화산 폭발도 아니다. 지난해 12월 네이처지에 따르면 현재의 생물 멸종을 부른 주범은 서식지 소실·파괴(44%)가 1위를 차지했고, 남획(37%), 기후변화(7%), 외래종(5%) 순이었다.

생물 멸종은 단지 우리 옆에 있던 생물이 사라지고 종 다양성이 줄어드는 것에 그치지 않는다. 이는 인간에게도 직격탄이 된다. 현재 곤충 종의 26%가 멸종 위기에 처해 있다. 농약 남용 등으로 인해 꿀벌이 하루가 다르게 없어지고 있는 것이 그 증거다. 농작물의 75%는 곤충이 꽃가루받이를 한다. 곤충이 사라지면 농업이 무너진다. 꽃가루받이의 경제적 가치는 2005년 기준으로 2000억달러에 이른다.

남획은 대형동물에 집중돼 있다. 대형동물은 그 수가 많지 않지만 멸종하면 피해는 생태계 전체에 미친다. 케냐에서 대형동물인 얼룩말과 기린, 코끼리가 사라지자 설치류가 급증한 것이 좋은 예다. 설치류가 늘자 전염병도 급증했다.

◇스타벅스·카페베네 사라질지도

일상에도 멸종의 그림자가 드리워지고 있다. 인류가 촉발한 기후변화가 커피와 차, 초콜릿 같은 기호식품마저 집어삼키고 있기 때문이다. 커피는 대부분 ‘아라비카(Arabica)’와 ‘로부스타(Robusta)’ 품종 둘 중 하나다. 로부스타는 커피 시장의 30% 정도를 차지하는데 인스턴트 커피로 쓰인다. 60~70%를 차지하는 아라비카는 커피전문점이나 캡슐 커피머신에 사용하는 커피의 원재료다.

문제가 되는 것은 아라비카다. 해발고도 1000~2000m 사이의 차가운 구름이 덮인 숲에서만 자란다. 섭씨 30도 이상 기온이 장기간 지속되면 잎이 떨어지고, 23도 밑에서는 커피 열매가 너무 빨리 열려 제대로 익지 않는다. 영국 왕립 식물원의 컴퓨터 시뮬레이션 연구 결과, 기후변화로 인해 2080년이면 커피 주산지인 아프리카 에티오피아에 있는 아라비카 나무의 85%가 사라지는 것으로 나타났다. 좀 더 조건을 가혹하게 하자 99.7%가 사라졌다. 사실상 ‘멸종’이나 마찬가지다. 과학자들은 야생 커피나무를 찾아 종 다양성을 늘리려고 노력 중이다.

중국인이 가장 귀하게 치는 보이차도 문제다. 지구온난화로 중국 최대의 보이차 산지인 윈난성(雲南省) 일대가 우기(雨期)에는 강우량이 크게 늘고, 건기에는 기온이 높아졌다. 기후가 혹독해진 것이다. 보이차 잎은 우기에 두 배로 자라지만 반대로 차의 맛을 좌우하는 물질은 절반으로 떨어진다. 우기의 강우량이 늘면서 차의 품질이 떨어졌다.

건기에는 차 맛을 내는 물질이 많아지지만 기온이 너무 오르면 아예 잎이 나지 않는 문제가 생긴다. 2010년 100년 이래 최악의 가뭄에 윈난성 차밭의 차나무 5만 그루가 고사했다. 인도에서도 건기가 길어지면서 홍차 품질이 크게 떨어졌다. 서아프리카에서는 가뭄이 이어지면서 코코아 열매의 수분량이 크게 줄었다. 이에 따라 초콜릿 생산량도 감소했다. 이처럼 제6의 대멸종은 아마존 밀림만의 문제가 아니라 인간의 삶 곳곳에 영향을 미치기 시작했다. 100년 뒤에 “인류는 종(種)의 구원자, 생명이 됐다”고 자평(自評)할 수 있게 전 지구적 노력이 절실한 시점이다.

조선닷컴

댓글 없음:

댓글 쓰기