인류, 지구를 먹어치우다

삼시 세끼 꼬박 챙겨먹고 간식, 후식, 야식까지?

유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 한 사람에게 하루 동안 공급된 열량은 전세계 평균 1961년 2196kcal에서 2011년 2870kcal로 50년 사이에 무려 30%가 늘었다. 2011년 벨기에인들은 하루 섭취 권장량(2000~2500kcal)을 훨씬 웃도는 3793kcal를 공급받아 세계 1위를 차지했다. 오스트리아(3784kcal), 터키(3680kcal), 미국(3639kcal)이 그 뒤를 이었다. 과연 인간의 몸은 이처럼 엄청난 ‘먹이 활동’을 감당할 수 있을까?

결론부터 이야기하자. 인간의 몸은 ‘메가이터(Mega Eater)’가 될 준비가 전혀 돼 있지 않다. 그럼에도 불구하고 인간은 매우 다양한 종류의 동식물을 자주, 그리고 어마어마하게 많이 먹고 있다. 이 같은 불일치로부터 모든 재앙이 시작됐다. 많이 먹을 수 있는 몸을 타고나지도 못했으면서 인간이 메가이터가 될 수 있었던 이유들을 살펴보자.

다양한 음식을 즐기는 데서 더 나아가, 인간은 자주 먹는다. 나라와 문화에 따라 차이가 있지만, 대부분 하루 삼시 세끼를 챙겨 먹는다. 후식과 야식도 먹는다.

그런데 사람과 소화기관이 비슷한 돼지도 사람 못잖게 자주 먹는다. 잡식동물의 특성이라는 얘기다. 반면 소 같은 반추동물은 늘 사료가 주어지는 사육 환경에서도 한번에 많이 먹은 뒤 하루 종일 입을 우물거리며 되새김질을 한다. 야생 동물은 음식을 늘 접하지 못하기 때문에 어쩔 수 없이 음식을 먹는 빈도가 적다.

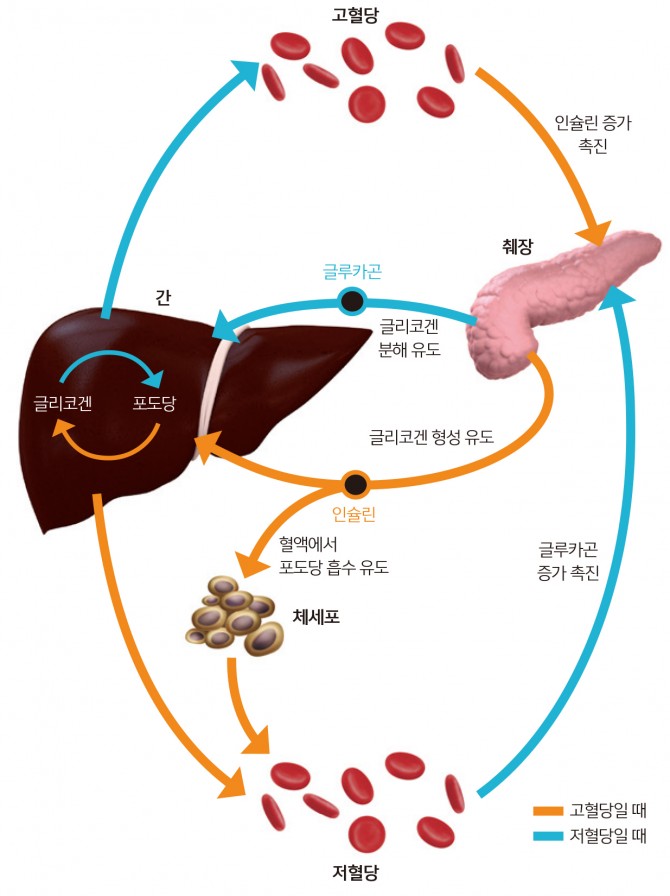

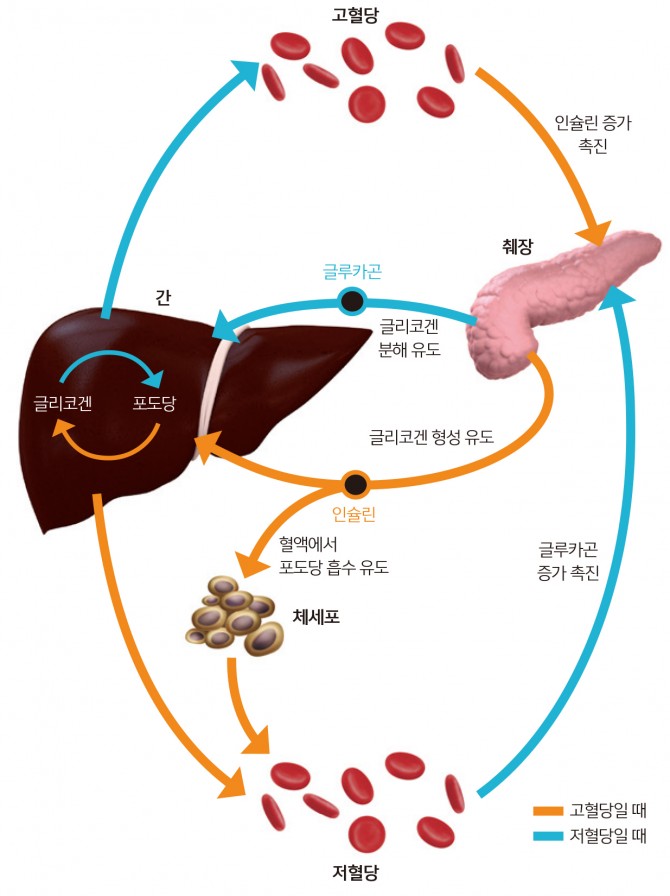

잡식동물이 자주 배고픔을 느끼는 건 전분의 영향이다. 대부분의 소화와 영양소 흡수는 소장에서 일어나는데, 이때 곡물같이 전분이 많은 음식을 먹는 잡식동물의 소장에서는 전분이 분해돼 만들어진 포도당이 다량으로 흡수된다. 이를 신호로 소장에 붙은 췌장(이자)에서 인슐린이라는 호르몬이 분비된다.

인슐린은 우선 체세포들이 포도당을 에너지원으로 쓰게 하고, 남은 포도당을 지방산으로 바꿔 체지방 합성을 촉진한다. 또한, 음식을 통해 함께 흡수된 아미노산을 이용해 체단백질 합성을 촉진하고 동시에 단백질 분해를 감소시킨다.

즉, 전분에서 온 포도당이 인슐린을 움직여 몸 조직을 만들게 하는 것이다. 시간이 지나 포도당 수치가 낮아지면, 인슐린이 줄어들고 글루카곤이라는 호르몬이 나온다. 이 때에는 체지방과 체단백질이 분해돼 케톤체와 포도당이 만들어져 에너지원으로 쓰인다.

이처럼 몸을 조직했다가 다시 에너지원을 만드는 과정에서, 뇌와 장에서는 배부름이나 배고픔을 느끼는 호르몬들이 추가로 분비된다. ‘배꼽시계’의 정체다. 전분을 많이 먹는 잡식동물은, 음식 섭취에 따라 인슐린과 글루카곤의 분비량이 확연하게 달라진다. 이에 따라 배부름 혹은 배고픔 호르몬 분비가 반복되면서 음식을 자주 먹게 되는 것이다.

육식동물이나 반추동물은 다르다. 전분을 거의 먹지 않고 이로 인한 인슐린의 역할이 미미하기 때문에 호르몬 작용으로 배고픔을 느끼는 정도가 낮다. 음식을 섭취하는 빈도가 아무래도 적을 수밖에 없다는 의미다. 게다가 일반적으로 동물들은 먹은 열량이 일정 수준 이상으로 많아지면 섭취를 더 이상 하지 않게 하는 기작이 작동한다.

이를 이용해 돼지나 닭 같은 가축을 기를 때 사료의 열량 함량을 통해 섭취량을 조절하기도 한다. 섭취와 관련된 호르몬의 상호작용 때문으로 추정하지만, 아직 정확한 메커니즘은 모른다. 현재 다양한 연구가 진행되는 중이다.

결국 인간이 다른 잡식동물과 비교해서 더 자주 먹는 몸을 타고난 건 아니다. 그런데 인간과 다른 잡식동유도물 사이에 소화생리학적 유사함을 뛰어넘는 큰 차이점이 하나 있다. 바로 인간의 ‘의지’다. 인간은 본능적 반응을 조절하는 의지력이 탁월하다.

맛있는 음식이 눈 앞에 있으면 열량 섭취가 많아져도 더 먹고자 한다. 식사를 마친 뒤에 달콤한 케이크 같은 후식을 더 먹을 수 있다. 이는 생리학적인 이유라기보다 다분히 심리적인 이유(탐식)에서 비롯된다. 그리고 여기에서 모든 재앙이 시작됐다.

○ 소도 단백질을 먹는다?

우리 몸의 마지막 소화기관인 소장에서 미처 소화되지 않은 음식물, 특히 섬유소는 대장으로 내려간다. 그곳에 응집해 살고 있는 많은 미생물이 섬유소를 발효시켜 휘발성지방산을 만든다. 이 가운데 일부는 다시 흡수된다. 포도당을 만드는 원료가 되거나 주요 에너지원으로 쓰인다.

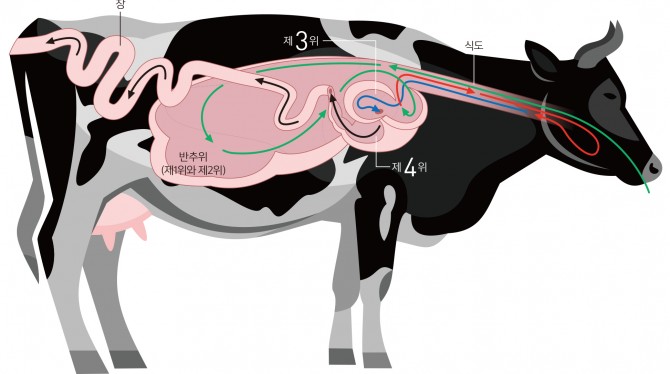

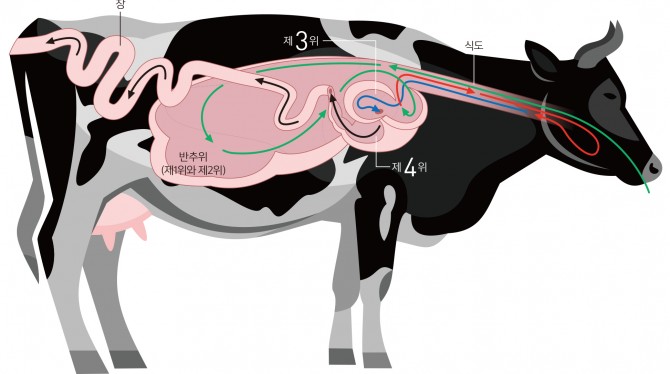

반면 소 같은 반추동물은 이 과정이 위 앞에 붙은 반추위에서 일어난다. 이 기관에 서식하는 미생물들이 섬유소를 먼저 발효시켜 휘발성지방산을 만든다. 그 뒤 반추위를 통해 몸 안으로 흡수돼 주요 에너지원으로 쓰인다. 그런데 이 과정에서 섬유소를 먹은 미생물이 자라고 번식한다.

이들 미생물은 결국 위로 내려가 소화 흡수된다. 즉, 반추동물에게 미생물이 단백질 공급원이다. 이 때문에 반추동물은 초식동물로 분류되지만, 정작 위와 소장으로 공급되는 영양소 대부분은 미생물에서 기인한 단백질이다. 위와 소장만 보면, 소와 호랑이가 비슷하다. 인간이나 돼지 같은

잡식동물의 소화생리학은 오히려 독특하다고 볼 수 있다.

결론부터 이야기하자. 인간의 몸은 ‘메가이터(Mega Eater)’가 될 준비가 전혀 돼 있지 않다. 그럼에도 불구하고 인간은 매우 다양한 종류의 동식물을 자주, 그리고 어마어마하게 많이 먹고 있다. 이 같은 불일치로부터 모든 재앙이 시작됐다. 많이 먹을 수 있는 몸을 타고나지도 못했으면서 인간이 메가이터가 될 수 있었던 이유들을 살펴보자.

야식의 대표 메뉴 치킨 - pixabay 제공

다양한 음식을 즐기는 데서 더 나아가, 인간은 자주 먹는다. 나라와 문화에 따라 차이가 있지만, 대부분 하루 삼시 세끼를 챙겨 먹는다. 후식과 야식도 먹는다.

그런데 사람과 소화기관이 비슷한 돼지도 사람 못잖게 자주 먹는다. 잡식동물의 특성이라는 얘기다. 반면 소 같은 반추동물은 늘 사료가 주어지는 사육 환경에서도 한번에 많이 먹은 뒤 하루 종일 입을 우물거리며 되새김질을 한다. 야생 동물은 음식을 늘 접하지 못하기 때문에 어쩔 수 없이 음식을 먹는 빈도가 적다.

잡식동물이 자주 배고픔을 느끼는 건 전분의 영향이다. 대부분의 소화와 영양소 흡수는 소장에서 일어나는데, 이때 곡물같이 전분이 많은 음식을 먹는 잡식동물의 소장에서는 전분이 분해돼 만들어진 포도당이 다량으로 흡수된다. 이를 신호로 소장에 붙은 췌장(이자)에서 인슐린이라는 호르몬이 분비된다.

인슐린은 우선 체세포들이 포도당을 에너지원으로 쓰게 하고, 남은 포도당을 지방산으로 바꿔 체지방 합성을 촉진한다. 또한, 음식을 통해 함께 흡수된 아미노산을 이용해 체단백질 합성을 촉진하고 동시에 단백질 분해를 감소시킨다.

즉, 전분에서 온 포도당이 인슐린을 움직여 몸 조직을 만들게 하는 것이다. 시간이 지나 포도당 수치가 낮아지면, 인슐린이 줄어들고 글루카곤이라는 호르몬이 나온다. 이 때에는 체지방과 체단백질이 분해돼 케톤체와 포도당이 만들어져 에너지원으로 쓰인다.

이처럼 몸을 조직했다가 다시 에너지원을 만드는 과정에서, 뇌와 장에서는 배부름이나 배고픔을 느끼는 호르몬들이 추가로 분비된다. ‘배꼽시계’의 정체다. 전분을 많이 먹는 잡식동물은, 음식 섭취에 따라 인슐린과 글루카곤의 분비량이 확연하게 달라진다. 이에 따라 배부름 혹은 배고픔 호르몬 분비가 반복되면서 음식을 자주 먹게 되는 것이다.

인간을 비롯한 잡식동물은 전분을 많이 먹는다. 이로 인한 인슐린과 글루카곤 호르몬 작용이 확연하게 달라지면서 배고픔을 반복해서 느끼고 자주 먹는다. 특히 인간은 여기에 탐식이 더해져 ‘메가이터’가 됐다. - GIB 제공

육식동물이나 반추동물은 다르다. 전분을 거의 먹지 않고 이로 인한 인슐린의 역할이 미미하기 때문에 호르몬 작용으로 배고픔을 느끼는 정도가 낮다. 음식을 섭취하는 빈도가 아무래도 적을 수밖에 없다는 의미다. 게다가 일반적으로 동물들은 먹은 열량이 일정 수준 이상으로 많아지면 섭취를 더 이상 하지 않게 하는 기작이 작동한다.

이를 이용해 돼지나 닭 같은 가축을 기를 때 사료의 열량 함량을 통해 섭취량을 조절하기도 한다. 섭취와 관련된 호르몬의 상호작용 때문으로 추정하지만, 아직 정확한 메커니즘은 모른다. 현재 다양한 연구가 진행되는 중이다.

결국 인간이 다른 잡식동물과 비교해서 더 자주 먹는 몸을 타고난 건 아니다. 그런데 인간과 다른 잡식동유도물 사이에 소화생리학적 유사함을 뛰어넘는 큰 차이점이 하나 있다. 바로 인간의 ‘의지’다. 인간은 본능적 반응을 조절하는 의지력이 탁월하다.

맛있는 음식이 눈 앞에 있으면 열량 섭취가 많아져도 더 먹고자 한다. 식사를 마친 뒤에 달콤한 케이크 같은 후식을 더 먹을 수 있다. 이는 생리학적인 이유라기보다 다분히 심리적인 이유(탐식)에서 비롯된다. 그리고 여기에서 모든 재앙이 시작됐다.

○ 소도 단백질을 먹는다?

우리 몸의 마지막 소화기관인 소장에서 미처 소화되지 않은 음식물, 특히 섬유소는 대장으로 내려간다. 그곳에 응집해 살고 있는 많은 미생물이 섬유소를 발효시켜 휘발성지방산을 만든다. 이 가운데 일부는 다시 흡수된다. 포도당을 만드는 원료가 되거나 주요 에너지원으로 쓰인다.

반면 소 같은 반추동물은 이 과정이 위 앞에 붙은 반추위에서 일어난다. 이 기관에 서식하는 미생물들이 섬유소를 먼저 발효시켜 휘발성지방산을 만든다. 그 뒤 반추위를 통해 몸 안으로 흡수돼 주요 에너지원으로 쓰인다. 그런데 이 과정에서 섬유소를 먹은 미생물이 자라고 번식한다.

이들 미생물은 결국 위로 내려가 소화 흡수된다. 즉, 반추동물에게 미생물이 단백질 공급원이다. 이 때문에 반추동물은 초식동물로 분류되지만, 정작 위와 소장으로 공급되는 영양소 대부분은 미생물에서 기인한 단백질이다. 위와 소장만 보면, 소와 호랑이가 비슷하다. 인간이나 돼지 같은

잡식동물의 소화생리학은 오히려 독특하다고 볼 수 있다.

동아사이언스

댓글 없음:

댓글 쓰기