톰슨과 러더퍼드의 모형은 원자와 전자의 존재를 그럴싸하게 설명했지만, 걸음마에 불과했다. 이제 그 다음 이야기를 시작해보자. 바로 양자역학이다.

[고전물리학의 균열을 메운 보어]

1. 물리학의 대가가 설명해 낸 특이한 효과

2. 물리학의 대가도 설명할 수 없었던 현상들

3. 닐스 보어, 원자 모형으로 물리학의 대가되다

덴마크의 물리학자 닐스 헨리크 다비드 보어(1885~1962). 그는 새로운 원자모형을 제시해 광전효과 등 당시 고전물리학으로는 이해할 수 없었던 현상을 단번에 설명해냈다. - Public domain 제공

바로 광전효과다. 금속판의 전자는 금속 원자와의 상호작용으로 묶여있기 때문에 저절로 금속판을 벗어날 수 없다. 충분한 에너지를 가진 빛을 밖에서 쪼여줘야만 전자가 금속판을 박차고 튀어나올 수 있다. 여기까진 별로 신기할 것이 없다. 당시 물리학자들도 마찬가지였다.

그런데 금속판을 튀어 나온 전자의 운동에너지가 빛의 세기(빛을 이루는 전기장 혹은 자기장의 강도)에는 전혀 상관없이 오직 빛의 진동수에만 비례한다는 실험결과가 나왔다. 물리학계는 당혹감에 휩싸였다. 진동수가 특정한 기준 이하로 작은(파장이 긴) 빛은 아무리 강한 세기로 비춰도 전자가 튀어나오지 않았다. 반면 진동수가 기준 이상으로 큰(파장이 짧은) 빛은 아주 약하게만 쪼여도 전자가 바로 튀어나왔다.

빛을 파동으로 해석하는 고전전자기학으로는 설명할 수 없는 현상이었다. 예컨대 아무리 붉은 빛을 강하게 쪼여도 흐르지 않던 전류가, 아주 약한 푸른 빛을 쏴 주자마자 흐르기 시작하는 현상은, 정말 신기했지만 누구도 설명하지 못했다.

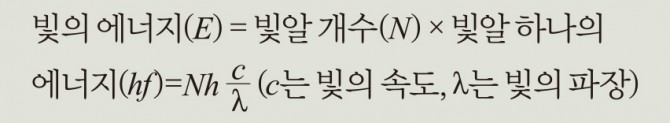

1905년 아인슈타인은 플랑크가 크게 주목하지 않았던 에너지 양자 개념을 이용해 광전효과를 성공적으로 설명해냈다. 플랑크상수(h)와 빛의 진동수( f)의 곱(hf)을 빛의 에너지 단위로 쓰자는 제안이었다.

이 방법에 따르면 빛의 에너지는 hf, 2hf, 3hf, … 처럼 띄엄띄엄 떨어져 있는, 혹은 하나씩 더할 수 있는 값처럼 보인다. 물리학에선 이 ‘무언가’를 빛알(광자)이라고 부른다. 전통적인 파동설에서 벗어나, 빛의 본질을 하나씩 셀 수 있는 알갱이로 보는 관점이다.

아인슈타인은 빛알 개념을 통해 광전효과를 완벽히 해석했다. 그의 설명은 다음과 같다. 전자가 금속판에서 튀어나오려면 일함수 W보다 큰 에너지가 필요하다. 그런데 진동수가 f인 빛알 한 개의 에너지(hf)가 W보다 작으면, 빛의 세기가 아무리 커도 전자는 튀어나오지 않는다. 빛의 에너지는 빛의 세기와 관련이 없고, 오직 진동수( f)에만 비례하기 때문이다.

만약 빛의 에너지가 W보다 크면 전자는 hf - W만큼의 운동 에너지를 갖고 금속판을 벗어나게 된다. 이땐 빛의 세기가 아무리 약해도 전자를 탈출시킬 수 있다.

우리의 눈으로는 빛이 작고 띄엄띄엄한 양자역학적 입자로 이뤄져 있다는 사실을 확인하기 힘들다. 빛을 보는 동안, 우리의 눈으로 수많은 빛알이 계속 쏟아져 들어오기 때문이다.

간단한 계산을 해보자. 생산이 일부 금지된 백열전구는 에너지 효율이 2%정도로 아주 낮다. 소비전력 100W인 백열전구가 빛으로 바꾸는 에너지가 불과 2W에 불과하다는 뜻이다(나머지는 열로 소실된다. 이외수의 소설 ‘들개’에는 백열 전구를 난방장치로 쓰는 장면이 나온다). 백열전구에서 1초당 나오는 빛알의 개수를 N이라 하면, 백열전구에서 1초당 나오는 빛 에너지는 빛알 하나의 에너지에 개수를 곱한 값과 같다.

백열전구에서 나오는 빛의 에너지를 2W, 파장을 500nm정도로 어림해서 계산하면, 1초마다 나오는 빛알의 수는 무려 1032개가 넘는다. 빛을 띄엄띄엄한 입자모임으로 파악하기가 어려운 이유다.

동아사이언스

댓글 없음:

댓글 쓰기