- 파울 에렌페스트

양자역학이 “물리학의 대부분과 화학의 전부”를 설명해준다는 영국 물리학자 폴 디랙의 평가는 결코 과장이 아니다. 학부 때 화학을 전공한 필자가 따라서 지금도 양자역학에 대한 교양과학서가 나오면 관심이 가는 이유다.

지난 4월 번역출간된 ‘양자혁명: 양자물리학 100년사’는 최근 읽어본 양자역학 관련 책 가운데 가장 깊은 인상을 남겼다. 저자는 만지트 쿠마르라는 물리학과 철학을 전공한 작가로 원서의 부제 ‘Einstein, Bohr and the Great Debate about Nature of Reality’에서 짐작하듯이 양자이론의 개척자인 아인슈타인과 보어를 중심으로 이야기를 전개하고 있다.

책을 읽으며 필자가 놀랐던 사실 가운데 하나는 아인슈타인이 자신을 상징하는 상대성이론보다 양자역학을 훨씬 높게 평가했다는 것. 그 자신 역시 양자역학 연구에 많은 시간을 쏟아 부었고 그럼에도 주류에서 밀려나 앞에 인용한 글처럼 1927년 솔베이 학술회의에서 동료 물리학자에게서 ‘뼈 있는 농담’까지 듣기에 이르렀다. 1935년 미국의 물리학자 로버트 오펜하이머도 한 편지에서 “프린스턴(고등연구소)은 정신병원이고 아인슈타인은 완전히 미쳤다”고 쓰기도 했다.

●양자역학 해석 문제로 갈등 깊어져

아인슈타인이 어쩌다 물리학자들에게 이런 취급을 당하게 됐는가를 이해하려면 양자역학의 발전과정을 살펴볼 필요가 있다. 1900년 독일의 물리학자 막스 플랑크가 흑체복사를 설명하기 위해 ‘작용양자’를 도입하면서 등장한 양자론은 1905년 아인슈타인이 광전효과를 양자화된 빛, 즉 광양자(광자)로 설명하면서 물리학자들의 주목을 받기 시작했고 1913년 덴마크의 물리학자 닐스 보어가 양자 개념을 써서 수소원자의 스펙트럼을 설명하는 수소원자 모형을 발표하면서 물리학의 주류로 떠올랐다.

보어는 연구를 계속해 원자의 전자 껍질 구조를 제안하고 당시 존재하지 않던 72번 원소의 성질을 예측하기도 했다. 오늘날 화학교과서 앞부분에 나오는 원자 구조는 보어의 연구결과인 셈이다. 보어가 1922년 3월 ‘물리학 잡지’에 기고한 논문 ‘원자의 구조와 원소의 물리적, 화학적 성질’을 읽은 아인슈타인은 1949년, 당시를 회상하며 “원자의 전자 껍질과 그것의 화학적 중요성이 나에게 기적처럼 보였고, 지금도 기적처럼 보인다”고 말하기도 했다.

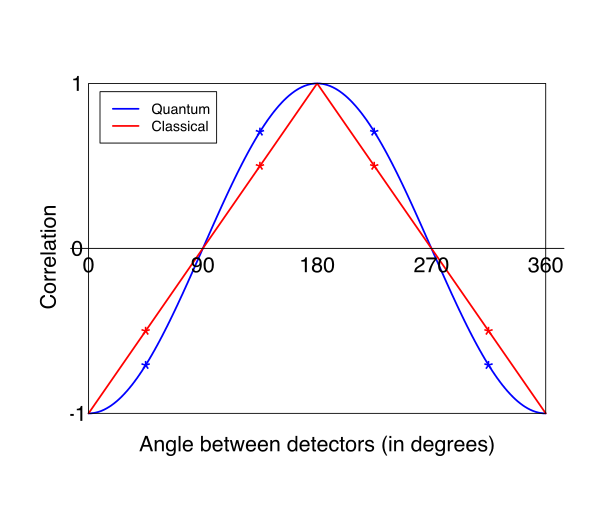

서로 얽혀있는 두 전자의 상관관계를 검출기의 상대적인 각도에 따라 그린 그래프. 빨간색은 고전역학에 따른 최선의 값이고 파란색은 양자역학이 예측한 값이다. 실제 실험결과 파란색에 가까운 그래프를 얻었다. - 위키피디아 제공

이 이전까지만 해도 사실 아인슈타인보다 보어가 더 보수적인 면이 있었다. 보어는 양자화된 빛, 즉 광자를 믿지 않았고 뒤늦게야 마지못해 인정했다. 그러나 제자 하이젠베르크의 ‘양자도약’으로 양자역학의 시대가 열리고 행렬역학 또는 파동역학의 수식을 해석하는 과정에서 두 사람의 입장은 뒤집힌다.

즉 보어를 필두로 하이젠베르크, 볼프강 파울리, 보른 등은 물리적 실체의 확률적 해석이라는 반(反)직관의 세계관을 받아들인 반면(코펜하겐에 보어의 연구소가 있었기 때문에 이를 ‘코펜하겐 해석’이라고 부른다), 아인슈타인과 슈뢰딩거는 이를 단호히 거부했다. “신은 주사위 놀이를 좋아하지 않는다”는 아인슈타인의 유명한 말이 나온 배경이다.

이 문제에 있어서 아인슈타인은 꽤 집요해서 1927년 제5회 솔베이 학술회의에서 아침마다 보어를 찾아 양자역학적 해석의 모순을 보이는 ‘사고실험’의 예를 제시했고 보어는 밤새 동료들과 대응책을 찾아 고민했고 번번이 반격에 성공했다. 앞에 인용한 글귀도 이 광경을 지켜보던 파울 에렌페스트가 한 말이다. 1930년 제6회 솔베이 학술회의에서도 아인슈타인은 기발한 사고실험을 갖고 와 보어를 괴롭혔지만 결국은 보어가 사고실험의 모순을 찾아내 실패로 돌아갔다. 한 강연에서 아인슈타인은 양자역학에 대해 “알고 있습니다. 이 이론에는 모순이 없습니다. 그러나 내 견해로는 어떤 불합리성이 포함되어 있습니다”라고 말하기도 했다.

●29년 만에 다시 주목받은 EPR 논문

나치를 피해 1933년 10월 미국 프린스턴 고등연구소에 정착한 54세의 아인슈타인은 양자역학에 대한 비판적인 자세 때문에 “이곳 프린스턴에서 나는 늙은 바보로 취급되고 있다”고 스스로 인정할 정도로 퇴물 취급을 받았다. 그러나 놀랍게도 아인슈타인은 포기하지 않고 양자역학의 허점을 찾는 연구를 계속했는데, 1935년 5월 젊은 동료 두 사람(보리스 포돌스키와 네이선 로젠)과 공동으로 학술지 ‘피지컬 리뷰’에 그로서는 사실상 마지막 반격이 된 논문을 발표했다. ‘물리적 실재에 대한 양자역학적 기술은 완전하다고 할 수 있을까?(Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete?)’라는 제목의 불과 네 쪽짜리 이 논문은 오늘날 저자들 이름의 머리글자를 따 ‘EPR 논문’이라고 불린다.

저자들은 논문에서 측정을 하기 전에는 실재가 존재하지 않는다는 양자역학의 입장의 모순을 드러내는 놀라운 사고실험의 예를 제시한다. 즉 양자역학에 따르면 상호작용을 하는 두 입자를 떨어뜨린 뒤 한 입자(A)의 운동량을 측정하면 나머지 입자(B)의 운동량도 정확히 알 수 있는데, 양자역학의 주장대로 만일 A의 운동량이 측정 전에 정해지지 않았다면, 어떻게 B의 운동량을 동시에 알 수 있냐는 것이다. 즉 어떤 정보다 빛보다 빠르게 전달될 수는 없으므로 이런 비국소적 현상은 불가능하다고. 즉 EPR 논거의 핵심은 신비스럽고 순간적인 원격작용은 존재하지 않는다는 ‘국소성 가정’이다. 보어는 같은 해 10월 같은 저널에 똑같은 제목의 반박 논문을 게재해 반론을 폈다. 보어는 “입자 A의 측정이 어떤 식으로든지 순간적으로 입자 B에 영향을 준다”는 입장을 굽히지 않았다.

필자 같은 보통 사람이 보기엔 “달을 쳐다보기 전에는 달이 존재한다고 말할 수 없다”는 양자역학의 입장은 억지라는 아인슈타인의 주장이 당연해보이지만 놀랍게도 양자역학이 너무나 많은 실험결과를 멋지게 해석해냈기 때문에 EPR 논문은 역시 양자역학의 철학적 측면에 관심이 많았던 보어를 비롯한 몇몇 물리학자를 빼면 관심을 끌지 못했다. 양자역학을 적용할 실험거리가 널려있는 마당에 실험으로 증명할 수도 없는 두 노인네의 논쟁에 끼어들 마음이 없었던 것이다.

CERN에서 입자가속기를 연구하던 양자이론물리학자 존 벨은 1964년 안식년을 맞아 EPR 논문을 연구하다 ‘벨의 정리’를 발견했다. 올해는 벨의 정리 50주년이다. 1982년 CERN의 실험실에서. - CERN 제공

●벨의 정리 아직은 100% 결론 나지 않아

‘양자혁명’ 14장의 제목 ‘누구를 위해서 벨 정리는 울리나(For Whom Bell’s Theorem Tolls)’는 어니스트 헤밍웨이의 소설 ‘누구를 위해 종은 울리나(For Whom the Bell Tolls)’를 패러디한 건데 번역하다보니 묘미가 없어졌다. 이 장에서 벨의 작업이 자세히 소개돼 있는데 이해는 안 되지만 꽤 흥미롭다.

1928년 아일랜드의 가난한 노동자 아들로 태어난 존 벨(John Bell)은 네 남매 가운데 유일하게 고등학교에 들어갔다. 한 세대 전 우리나라도 그랬듯이 다른 가족의 희생으로 공부한 벨은 대학을 졸업하고 바로 취직해 영국 원자력연구소에서 일하며 1960년 버임엄대에서 박사학위를 받고 유럽입자물리연구소(CERN)로 자리를 옮겨 입자가속기를 설계하는 일을 했다.

양자이론물리학자였지만 ‘양자엔지니어’로 불리는 걸 자랑스러워했던 벨은 1964년 1년 동안 연구년을 미국에서 보내며 EPR 논문을 파고들었고 그 결과 오늘날 ‘벨의 정리’라고 부르는 결론에 이르렀다. 즉 ‘임의의 국소적 숨은 변수이론은 양자역학과 같은 정도의 상관관계를 재현할 수 없다’는 게 정리의 요지다.

벨의 사고실험은 스핀이 0인 입자가 자발적으로 붕괴하면서 두 개의 전자 A와 B가 만들어지는 상황이다. 스핀은 보존되므로 한 전자가 스핀-업(+1/2)이면 다른 전자는 스핀-다운(-1/2)이어야 한다. 벨은 두 전자가 충분히 멀어진 뒤 개별 전자의 양자 스핀을 측정할 때 존재하는 상관관계에 주목했다. 벨은 두 스핀 검지기의 상대적 방향을 변화시켜 EPR측이 옳은지 양자역학이 옳은지를 밝힐 수 있음을 발견했다.

즉 두 스핀 검지기가 평행이라면 이론에 관계없이 하나가 스핀-업이면 나머지는 스핀-다운이다. 그러나 검지기 하나를 회전시키면 상관관계가 줄어들면서 90도가 되면 0이 되고 190도가 되면 반(反)상관적 관계가 된다. 양자역학에서는 검지기의 방향에 따른 스핀 상관도를 정확히 계산하는 것이 가능하다. 반면 국소성이 보존되는 고전적인 숨은 변수이론으로는 그런 계산이 가능하지 않다는 것.

1969년 미국 버클리대의 실험물리학자 존 클로저는 동료들과 함께 전자의 스핀 대신 광자(빛)의 편광이라는 특성을 이용해서 벨의 사고실험을 실제실험으로 구현했고 1972년 측정결과가 양자역학의 해석에 가깝다는 사실을 밝혔다. 그리고 1981년과 1982년 프랑스 파리스드대 이론-응용과학연구소 알랭 아스페와 동료들이 좀 더 정교한 실험을 통해 역시 양자역학을 지지하는 결과를 얻었다.

사실 벨은 아인슈타인을 옹호하는 입장에서 EPR 논문을 연구했고 벨의 정리를 발견했지만 역설적으로 아인슈타인에게 치명타를 입히는 결과를 이끈 셈이다. 벨은 1990년 한창 때인 62세에 뇌종양으로 사망했다. 쿠마르는 14장 말미에서 벨의 정리는 아인슈타인을 위해 울린 것이지만, 그것은 ‘조종(弔鐘)’이었다고 결론지었다.

학술지 ‘네이처’ 6월 26일자에는 벨의 정리 50주년을 맞아 호주 그리피스대 하워드 와이즈만 교수의 기고문이 실렸다. 그런데 쿠마르가 ‘양자혁명’에 주장한 것과는 달리 벨의 정리에 대한 입증이 여전히 진행 중이라는 것. 즉 1982년 아스페의 실험을 비롯해 지금까지 행해진 어떤 실험도 ‘빠져나갈 구멍 없는(loophole-free)’ 완벽한 것은 아니라고. 예를 들어 아스페의 실험은 방출되는 광자의 대부분을 측정하지 못했기 때문에 ‘효율성 구멍’에 빠졌다.

따라서 여전히 여러 실험실에서 구멍을 완전히 밀봉한 완벽한 실험을 설계하고 진행할 준비를 하고 있다고. 그리고 궁극적으로는 빛이 이동하는데 1.3초가 걸리는 지구와 달의 거리에서 실험을 해야 한다며, 이런 ‘지구-달 실험’이 향후 50년의 과제라고 결론지었다.

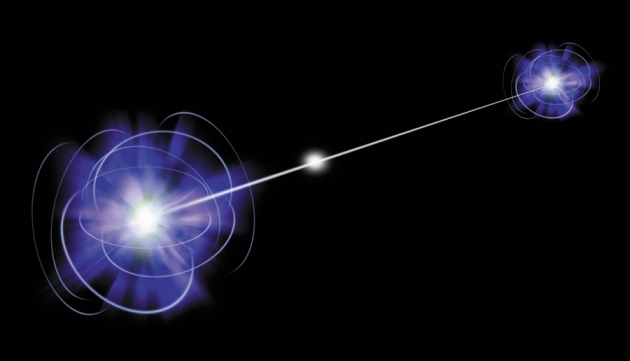

양자얽힘(quantum entanglement)는 서로 얽혀있는 두 입자 사이의 거리가 아무리 멀더라도 한쪽 양자상태가 측정되면 상대쪽도 즉각적으로 결정됨을 뜻한다. 직관적으로 이해되지 않는 이 현상은 양자암호 등에 적용되고 있다. - SPL 제공

동아사이언스

댓글 없음:

댓글 쓰기