<프랜시스 크릭의 자서전 ‘열광의 탐구’ 중>

프랜시스 크릭 - 미국국립보건원 제공

현대 생물학의 눈부신 성과들이 모두 여기서 나왔다고 해도 과언이 아니다. 과학자들은 DNA로 모든 생명현상을 설명할 수 있겠다는 확신에 차 연구에 뛰어 들었다.

그 결과 1970년대에는 DNA 복제과정이 완전히 밝혀졌고, 1980년대는 RNA를 만드는 전사가 뜨거운 감자가 됐다. 문제는 여기서 시작됐다.

● DNA는 나선가닥이 아니다

전사는 복제보다 복잡하다. 세포 주기에 맞춰 진행되는 복제와 달리, 전사는 외부의 자극에 재빠르고 섬세하게 대응해야 하기 때문이다. 정밀한 조정을 위해 RNA 중합효소, 전사인자, 증폭자, 억제자, 프로모터, 활성인자 등 복잡한 요소가 전사에 관여한다. 그래서 1970~1980년대 실험들은 대개 DNA 가닥이 든 플레이트에 전사 요소들을 이리저리 짝지어서 전사가 일어나는지를 확인하는 것이었다.

예컨대 ‘증폭자 A와 억제자 C를 넣고 전사인자 Z를 넣으면 프로모터에서 전사가 시작된다’거나 ‘활성인자 W는 중합효소 3을 돕는다’라는 것을 실험적으로 증명하는 것이다.

하지만 이상하게도 이런 실험은 살아있는 세포에서는 잘 되지 않았다. 과학자들은 DNA 구조에서 실마리를 찾았다. 인간 세포에는 약 30억 쌍이 넘는 DNA 염기가 들어있는데 이것을 한 가닥으로 쭉 펴면 길이만 무려 1.8m에 이른다. 만약 이런 DNA가 마구잡이로 세포 속을 떠다닌다면 세포는 DNA에 엉켜 제대로 작동을 할 수 없다.

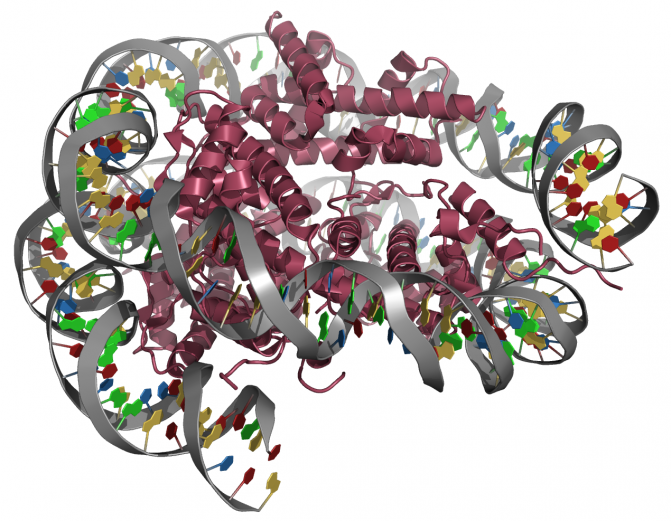

이것을 막기 위해 우리 몸은 마치 실패에 묶어 실을 보관하듯 히스톤이라는 단백질에 DNA를 칭칭 감아서 보관한다. 염기 150개당 히스톤 8개가 팽이 같은 구조를 이뤄 DNA를 압축해서 저장한다(위 그림 참조). 이 구조를 ‘뉴클레오솜’이라고 부른다. 여기서 끝이 아니다. 뉴클레오솜이 다시 촘촘히 뭉쳐 우리가 아는 염색체가 된다.

세포 속에 있는 DNA 대부분은 자유로운 나선가닥이 아니라 히스톤에 묶인 염색체 형태로 존재한다. 플레이트 위의 DNA 가닥을 바탕으로 한 실험과 실제 세포에서 한 결과에 차이가 생긴 것도 이 때문이다. 예를 들어 실험실 조건의 DNA에서는 증폭자가 자기가 원하는 곳에 언제든지 정확히 결합할 수 있었지만, 세포에서는 이 부분이 히스톤에 가려져 증폭자가 결합하기 어려워 전사를 진행할 수 없었다.

이런 차이를 정확히 추측할 수 있게 된 것은 미국 스탠퍼드대 로저 콘버그 교수가 뉴클레오솜을 처음 발견한 1974년부터다. 하지만 뉴클레오솜의 구조가 어떻게 조절되는지는 짐작도 하지 못했다. 무엇보다도 DNA자체가 아니라 DNA의 구조에 의해 전사가 조절된다는 것, 즉 구조가 정보를 가지고 있다는 사실이 당혹스러웠다. 한편 비슷한 시기에 다른 학자들도 이와 비슷한 문제로 골치아파하고 있었다. 바로 발생학자들이다.

뉴클로오솜의 3D구조 / 중앙에 빨간색 물질은 히스톤 단백질이다. 이를 1.7번 가량 휘감고 있는 회색 나선은 DNA다. DNA가 히스톤을 감고 있는 구조를 뉴클로오솜이라고 한다. DNA를 압축해 저장하기 위해서는 이 구조가 반드시 필요하다 - 단백질 정보은행 제공

발생학자들의 고민은 분자생물학자들보다 먼저 시작됐다. 19세기 발생학자들은 발생과 관련된 정보들이 어떻게 저장돼 있는지를 두고 전성설(preformation)과 후성발생(epigenesis)으로 의견이 갈렸다.

전성설 지지자들은 성인에 필요한 세포가 생식세포에 처음부터 만들어져 있고 이것들이 점점 커가는 것이 발생이라고 생각했다. 심지어 정자 속에 아주 작은 모양을 한 인간이 있고 그것이 점점 커져서 아이가 된다고 주장하기도 했다. 반대로 후성발생을 믿은 사람들은 세포 안의 ‘화학 작용’이 발생 방향을 지시한다고 추측했다.

두 학설의 대립은 19세기 후반에 끝이 났다. 현미경이 발달하면서 생식세포가 피부세포나 뇌세포가 없는 단일 세포라는 것을 확인할 수 있었다. 당연히 정자 안에 아주 작은 사람도 존재하지 않았고 전성설은 몰락했다.

후성발생은 1879년 월터 플레밍이 염색체를 발견하면서 개념을 수정해야 했다. 플레밍은 염색체가 발생에 중요한 역할을 한다는 것을 최초로 밝혀냈고, 이로써 화학반응이 아닌 염색체가 주목을 받았다. 1910년대에는 후성발생을 ‘세포의 발생을 지시하고, 세포 분열을 넘어서 전달되는 염색체의 유전정보’로 정의했다.

1940년대에 들어서는 후성발생이 사라지고 후성유전학이 등장한다. 발생학자들은 하나의 수정란에서 출발한 세포가 뇌세포, 피부세포, 간세포 등으로 분화한다는 것을 알아냈다. 이 과정을 정확히 알 수는 없지만 세포 종류별로 맞춤형 프로그램이 있을 것이라고 추측만 할 뿐이었다. 문제는 한번 피부세포로 변한 세포가 영원히 피부세포로 남는다는 것이었다.

출발점이 같다면 왜 피부세포는 뇌세포가 될 수 없을까. 영국의 생물학자 콘래드 와딩턴은 이를 두고 세포의 운명을 산 위에서 계곡으로 굴린 바위에 비유하면서, 바위가 산 밑 계곡으로 굴러가면 산 정상이나 다른 계곡으로 돌아가기 힘들다고 이야기 했다.

와딩턴은 이것이 염색체가 아닌 다른 요인에 의해 결정된다고 생각해 후성유전학(epigenetics)이라는 이름을 붙였다. 라틴어 접두사 ‘epi’는 ‘~외에’, ‘~에 더하여’라는 뜻으로 후성유전은 유전체 외에 저장된 정보란 의미다.

와딩턴은 특정한 세포로 분화되는 과정에 DNA가 아닌 알 수 없는 물질이 참여한다고 주장했다. 반대로 어떤 이들은 생식세포의 DNA 일부가 없어지면서 피부세포로 남을 수밖에 없는 것이라고 생각했다. 와딩턴의 추측이 맞으려면 보통 세포와 생식세포의 DNA가 똑같다는 것이 증명돼야 했다.

이것은 영국의 생물학자 존 거든이 체세포로 개구리를 복제하는 데 성공하면서 사실로 밝혀졌다. 1970년 거든은 개구리의 한 종류인 제노푸스(Xenopus )의 난자에서 핵을 제거한 뒤, 상피세포에서 채취한 핵을 이식해 복제 개구리를 만들었다.

체세포 DNA가 생식세포와 다르지 않고, 조건만 바꾸면 다른 세포가 될 수 있다는 것을 밝힌 것이다. 거든의 실험으로 와딩턴의 추측은 증명됐지만 발생학자들을 더 큰 혼란에 빠졌다. 모든 세포의 DNA가 동일하다면 대체 무엇이 이것들의 차이를 결정한단 말인가.

더이상 게놈만을 이야기해서는 안된다. 이제는 후성 유전학을, 게놈을 넘어선 무언가를 이야기해야 한다. _1996년 데이비드 앨리스 - 미국 록펠러대 제공

1970년대에 분자생물학자와 발생학자가 겪은 고민은 본질적으로 동일하다. ‘DNA가 아닌 DNA의 구조가 전사를 조절한다’는 것과 ‘DNA가 똑같은 세포가 왜 서로 다른 세포로 분화되는가’는 결국 DNA가 정보를 저장하는 유일한 수단이 아니라는 것을 시사한다.

1996년 미국 록펠러대 데이비드 앨리스 교수가 원핵생물인 테트라하이메나(Tetrahymena )에서 히스톤 아세틸기전달효소를 발견했다.

이 효소는 히스톤의 아미노산 중 라이신에만 아세틸기를 붙이는 역할을 한다. 더욱 중요한 사실은 아세틸기 전달효소가 알고 보니 효모에서 전사를 촉진하는 것으로 이미 알려진 GnC5 단백질과 유사한 형태라는 것이다.

히스톤에 아세틸기가 붙으면 전사가 촉진된다는 것을 최초로 밝혀낸 것이다. 연구팀은 히스톤의 아세틸기가 라이신의 양전하를 중성화해 음전하를 띤 DNA와 히스톤을 분리시키고, 전사에 관여하는 다른 요소들이 DNA에 결합할 수 있게 한다고 생각했다.

같은 해에 효모에서 전사를 억제하는 Rpd3p 단백질이 포유류의 탈아세틸효소와 비슷하다는 사실도 밝혀졌다.

DNA를 감는 실패 역할을 하는 히스톤의 아세틸화가 DNA를 풀었다 감으면서 전사를 조절하는 것이 확실해졌다. 1996년 이후의 후성유전학은 이전과는 완전히 다르다. 이전에는 후성유전학의 개념을 뒷받침할 증거가 없었다.

‘DNA 외에 무엇인가 있을 거다’나 ‘메틸화가 DNA에 영향을 줄 것이다’라는 추측만 있었다. DNA 밖에 새겨진 정보가 구체적으로 알려지고, 그것이 생명활동에 영향을 주는 메커니즘이 발견되면서 본격적으로 연구에 물꼬가 트였다. 이후의 성과는 눈부시다. DNA 메틸화, 히스톤 꼬리 단백질이 밝혀졌고 질병치료에도 활용 중이다. 지난 20년간 후성유전학의 발전을 다음 파트에서 직접 만나보자

과학동아

댓글 없음:

댓글 쓰기